대기업 영향 적고, 노조 투쟁명분 챙겨

-

최저임금이 올랐다. 또 올랐다. 이번엔 2.9%다. 대기업과 중소기업은 역대 3번째로 낮은 인상률이라고 자위하는 분위기다. 노동계는 일단 불만을 나타냈다. 정작 죽어나는 건 또 다른 을(乙)인 소상공인이라는 얘기가 나온다.

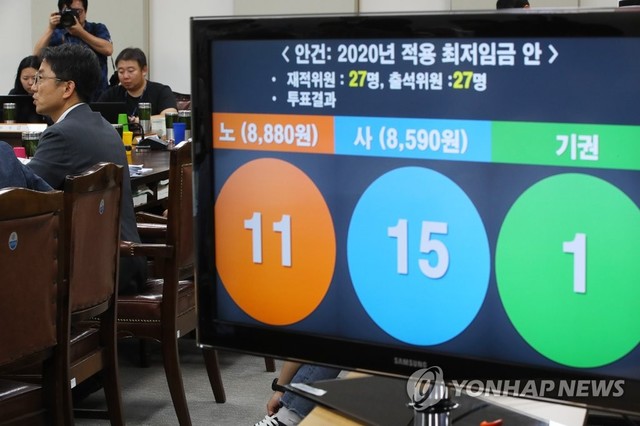

- ▲ 최저임금 결정.ⓒ연합뉴스

12일 새벽 최저임금위는 차수를 바꿔 제13차 전원회의를 열고 표결 끝에 내년에 적용할 최저임금을 올해보다 2.87%(240원) 오른 8590원으로 결정했다. 최저임금위는 지난 2010년 적용한 최저임금 인상률(2.8%) 이래 10년 만에 가장 낮고, 최저임금제도를 도입한 1988년 이래 3번째로 낮은 인상률이라고 설명했다.

경영계는 동결하지 못해 아쉽다는 반응이다. 노동계는 정부가 저임금 노동자의 절규를 짓밟고 소득주도성장 폐기를 선언했다며 총파업 등에 나서겠다는 태도다.

그러나 속내를 들여다보면 노사는 자기 몫을 챙겼다. 경영계에서 중소기업중앙회와 한국경영자총협회는 굳이 따진다면 잃은 것보다 얻은 게 커 보인다. 인상률을 10년 만에 가장 낮은 수준으로 묶은 것은 성과라 해도 무방하다. 중기나 경총 처지에선 최저임금이 이미 오를 대로 오른 상태에서 240원 더 오르는 게 큰 의미는 없다고 노동전문가들은 말한다.

중기나 대기업은 최저임금을 대하는 게 소상공인의 그것과 다르다. 차등적용과 관련해서도 온도 차를 보여왔던 게 사실이다. 소상공인의 어려움을 호소하는 것은 같지만, 해법에선 동상이몽이다. 소상공인은 지급능력이 떨어지는 5인 미만 영세 사업장의 차등 적용을 요구하지만, 5인 이상 사업장이 많은 중기나 대기업은 실익이 없다. 중기나 대기업이 좀 더 큰 범위의 업종별 차등 적용을 주장하는 배경이다. 일각에선 영세 소상공인이 대기업의 흥정을 위한 전략적 희생양이 될 수도 있다는 우려의 목소리가 나온다.

노동계도 따져보면 손해 보는 장사는 아니었다. 전국민주노동조합총연맹(민주노총)은 정부가 최저임금 1만원 실현을 저버렸다고 주장한다. 그러나 최종 요구안으로 8880원을 제시한 건 정부가 아니라 노동계다. 한국노동조합총연맹(한국노총)은 비교적 일찌감치 현 정부 임기 내 1만원 실현 등 경제 여건을 고려해 최저임금을 탄력적으로 올려야 한다는 견해를 밝혀왔다. 몽니를 부리는 건 민주노총이다. 경영계가 동결을 염두에 두고 협상테이블에서 인하안을 꺼낸 것과 비교하면 민주노총은 시급 1만원 달성을 위해 최초 요구안으로 지난해처럼 1만원 이상을 불렀어야 한다. 아니면 최종안까지 1만원을 고수했어야 한다. 무엇보다 노동계는 명분을 얻었다. 내년 선거철을 앞두고 대정부 투쟁의 목소리를 높일 구실과 기회를 얻었다. 일각에선 정부와 여당에서 최저임금 속도 조절이 필요하다는 신호를 지속해서 최저임금위에 보내온 점을 고려하면 민주노총이 노린 것은 대정부 투쟁을 위한 명분 찾기였을 거라는 분석도 제기된다.

조연으로 물갈이된 최저임금위는 제 역할을 다했다. 사실상 심의촉진구간을 0~9%대로 폭넓게 잡음으로써 막판 표결까지 노사 양측의 집단퇴장을 막았다. 이유야 어쨌든 절차적 정당성을 확보한 모양새다. 정부 신호음대로 낮은 수준의 인상률도 견인했다. 단순히 계산하면 최저임금위가 제시한 권고 구간의 중간값은 5%쯤이다. 지난해 100인 이상 기업의 협약임금인상률과 한국노동연구원의 올해 임금인상 전망치는 각각 4.2%와 4.1%다. 이들 중간값은 4.15%다. 과거 사례를 보면 공익위원은 이를 심의촉진구간의 하한 시급 기준으로 활용해왔다. 돌려 말하면 공익위원이 중재안을 낼 경우 4%가 기준선이 될 수 있었다는 얘기다. 이번에 최종 요구안으로 노동계는 8880원, 경영계는 8590원을 각각 제시했다. 2.9~6.3% 인상 범위다. 노사가 공익위원 안으로 유력했던 4%대를 중심으로 최종안을 고민했을 공산이 크다. 최저임금위로선 독립성에 생채기는 났지만, 정부 지침대로 제 역할은 한 셈이다.

죽어나는 건 소상공인들이다. 지급능력이 떨어져 아르바이트를 자르고 가족끼리 버텨온 영세 소상공인에게 2.9% 인상은 결코 적은 숫자가 아니다. 경영계는 최종안으로 동결을 주장했어야 한다. 2.9% 인상안은 최초 인하안 주장이 그저 협상용 카드였음을 스스로 인정한 셈이다.