타 금융사 대비 ‘과도’, 레버리지비율 8배 확대 요구중소카드사가 더 취약… 신사업 진출에도 ‘걸림돌’

-

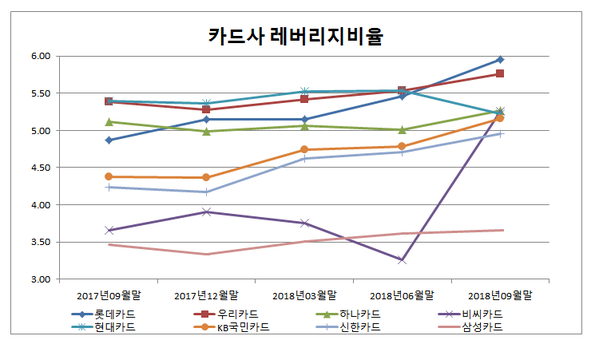

- ▲ 출처 :금융감독원 금융통계정보시스템

카드사들이 신사업 진출의 발목 잡는 ‘레버리지비율’ 완화를 요구하고 있다.22일 카드업계에 따르면 최근 ‘카드산업 건전화 및 경쟁력 제고 TF(이하 카드산업 TF)’에서 일부 카드사들이 현행 카드업계 레버리지 규제가 타 금융사와 비교해 과도하다며 최소 8배까지 완화해줄 것을 요구했다.레버리지비율은 자기자본 대비 총자산 비율로 금융당국은 지난 2012년 여신전문금융사간 과도한 경쟁을 막기 위해 이 비율을 규제했다. 카드사의 경우 총 자산을 자기자본 6배 이내로, 캐피탈사는 10배 이내로 정했다. 이를 위반할 시 초과액의 30% 이하 범위에서 과징금이 부과된다.하지만 최근 은행권에서도 중금리대출과 자동차금융 시장에 진출하는 등 업권별 장벽이 낮아지고 있는 상황에서 카드사들만 여전히 과도한 레버리지 규제를 적용하는 것은 불합리하다는 지적이다.이에 대해 카드사들은 지난 2013년부터 수년 째 이를 완화해줄 것을 요구해왔다.카드업계 관계자는 “일반적으로 새로운 사업 진출에 앞서 필요한 자산을 늘리는 것이 우선”이라며 “하지만 레버리지 규제로 신사업 진출뿐 아니라 기존 사업을 계속 유지하는 데도 제한이 따른다”고 말했다.특히 중소카드사들이 이 규제에 더 취약했다.금융감독원 금융통계정보시스템에 따르면 2018년 9월말 기준 8개사 평균 레버리지비율은 4.85배였다. 이중 롯데카드의 레버리지비율은 5.96배로 금융당국의 규제 기준에 임박한 수준이었다. 다른 중소카드사인 우리카드와 하나카드도 각각 5.76배, 5.27배로 높은 수준이었다.반면 대형카드사인 신한카드와 삼성카드의 레버리지비율은 4.96배, 3.65배로 양호한 수준을 유지했다.카드업계에 따르면 중소카드사들의 경우 대형카드사와 달리 업력이 짧거나 시장점유율이 낮아 축척된 자본과 자산이 적은 편이다. 또 후발주자로 공격적인 마케팅을 펼치게 돼 상대적으로 자산이 빠르게 증가한 편이다. 반면 대형카드사보다 수익성이 높지 않아 자본증식에는 어려움이 있다.이로 인해 빅데이터·AI·핀테크 등 신사업 진출에 중소카드사들이 더 많은 제약이 따르고 있다.한 카드업계 관계자는 “중소카드사들 경우 신사업 진출을 통해 새로운 시장을 개척했다 하더라도 레버리지 규제와 같은 금융당국의 성장 제한 정책으로 성장의 한계에 부딪힐 수밖에 없다”며 “이렇게 되면 쉽게 모방이 가능한 금융업계 상품 특성상 경쟁사에 그 우위를 추월당할 우려도 존재해, 중소카드사일수록 이 규제가 완화되길 바라고 있다”고 말했다.한편 이달 말 발표키로 했던 카드산업 TF의 부가서비스 축소 기준 및 카드사 경쟁력 제고 방안은 방대한 자료 해석과 실무진 간 이견으로 잠정적으로 연기됐다. 현재 카드사들이 카드산업 TF 발표를 기다리며 신상품 출시 및 신사업 진출을 유보해둔 상황이다.

![[속보] 삼성전자 작년 4분기 매출 93조, 역대 최대 … 연간 영업이익 43조, 33% 급증](https://image.newdaily.co.kr/site/data/thumb/2026/01/29/2026012900021_0_thumb.jpg)