노벨 물리학상에 'AI 대부' 홉필드·힌턴 교수 선정노벨위원회 "물리학 도구 사용해 머신러닝 토대 개발"힌턴 교수, 구글 퇴사 후 AI 위험성 경고 설파 나서기도

-

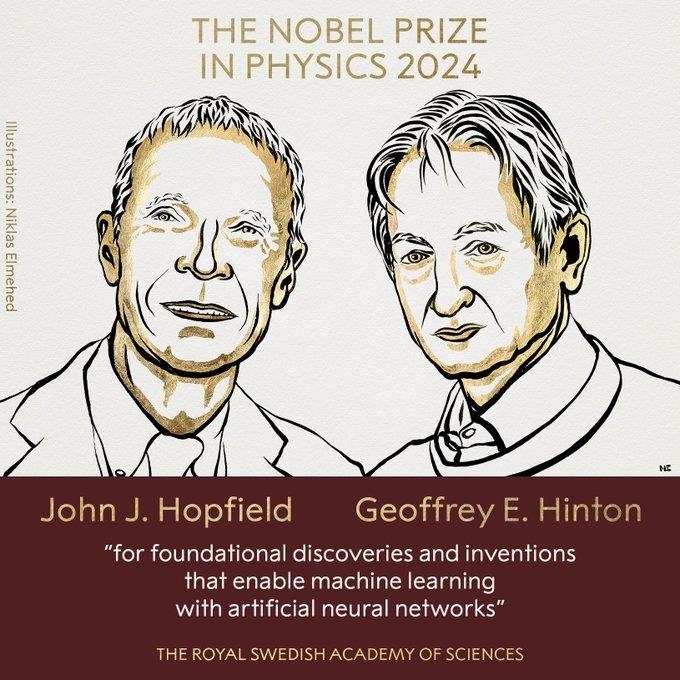

- ▲ 존 홉필드(91) 미국 프린스턴대 교수와 제프리 힌턴(77) 캐나다 토론토대 교수가 노벨 물리학상을 받았다. ⓒ노벨위원회 엑스(X·옛 트위터)

인공지능(AI) 원리를 세계 최초로 정립한 과학자 두 명이 올해 노벨 물리학상을 받았다. 이들은 인공신경망 연구로 기계 학습(머신러닝)과 심층 학습(딥러닝)의 토대를 닦고 AI 시대를 열었다는 평가를 받는다.스웨덴 왕립과학원 노벨위원회는 존 홉필드(91) 미국 프린스턴대 교수와 제프리 힌턴(77) 캐나다 토론토대 교수를 노벨 물리학상 수상자로 선정했다고 지난 8일(현지 시각) 발표했다.노벨위원회는 이들이 '인공신경망을 이용한 머신러닝을 가능케 하는 기반 발견 및 발명'과 관련한 공로를 세운 점을 높게 평가했다고 설명했다.'AI의 대부'로 불리는 힌턴 교수와 홉필드 교수의 이번 수상은 물리학계에서도 예상 밖이라는 반응이다. 순수 과학이 아닌 응용과학 분야에 노벨 물리학상이 돌아갔기 때문이다.노벨위원회는 "신소재 개발을 비롯해 물리학의 거의 모든 분야에서 인공신경망이 분석 도구로 활용되고 있고, 과학 전반과 일상생활에 혁명을 일으키고 있다"며 "이들의 연구로 인류는 다양한 문제 해결의 돌파구를 마련했다"고 했다.수상자들은 1980년대부터 인공신경망을 연구해 왔다. 고체물리학자인 홉필드 교수는 뇌가 패턴을 저장하고 재현하는 방법을 물리적으로 구현한 '홉필드 네트워크'를 개발했다. 여기에는 원자가 작은 자석으로 행동하는 '스핀'이라는 개념이 활용됐다.컴퓨터과학자이자 신경과학자인 힌턴 교수는 홉필드 네트워크를 기반으로 '볼츠만 머신'을 개발했다. 주어진 유형의 데이터에서 특징적인 부분을 인식해 학습하는 알고리즘이다. 볼츠만 머신의 등장으로 인공신경망을 겹겹이 쌓는 게 가능해졌고, 이는 딥러닝으로 연결됐다. 볼츠만 머신은 수백~수천 개에 불과하던 인공신경망 노드를 수천억~수조 개 이상 단위로 확대하는 시작점이 됐다.홉필드 네트워크가 인공신경망의 요체가 되는 첫 모델이라면, 힌턴 교수의 업적은 이를 통해 실질적으로 학습을 할 수 있도록 구현한 것이다.홉필드, 힌턴 교수의 연구는 오늘날 챗GPT로 대표되는 생성형 AI의 기반이 됐다. 예를 들면 2016년 이세돌 9단을 이긴 바둑 AI '알파고'를 개발한 딥마인드는 힌턴의 제자들이 세운 회사다.힌턴은 토론토대 교수 시절 창업한 AI업체 DNN리서치가 2013년 구글에 인수된 뒤 구글 소속으로 연구 활동을 계속하다가 부사장까지 올랐다.이후 그는 지난해 4월 구글을 떠나 AI의 위험성을 설파하기 시작했다. 힌턴 교수는 구글을 떠난 이유가 AI의 위험성 때문이라며 AI 기술의 위험성을 지속적으로 경고하고 있다.한편, 수상자에게는 상금 1100만 스웨덴 크로나(약 13억4000만원)가 수여된다. 수상자가 여러 명일 경우 수상자 간 이를 나눠 갖는다.노벨위원회는 이날 물리학상에 이어 9일 화학상, 10일 문학상, 11일 평화상, 14일 경제학상 수상자를 차례로 발표한다.앞서 7일에는 마이크로RNA 발견에 기여한 미국 생물학자 빅터 앰브로스와 게리 러브컨이 노벨 생리의학상 수상자로 선정됐다.노벨상 시상식은 알프레드 노벨의 기일인 12월10일 스웨덴 스톡홀름(생리의학·물리·화학·문학·경제상)과 노르웨이 오슬로(평화상)에서 열린다.