-

‘시도해보기나 했어? 이겨내지 못할 시련은 없는 법이다.’

2015년은 아산 정주영 고 현대그룹 회장 탄생 100년이 되는 해이다.대한민국이 1945년 해방 당시 세계 최하위권의 빈국에서 오늘날 세계 10대 무역강국으로 올라서고, 1인당 국민소득 300달러에서 3만달러선으로 100배나 뛰어오르게 된 것은 말할 것도 없이 우리 기업인들과 기업의 힘이었다.

해방을 전후해 활약한 기업인들은 자원 불모지에서 열정과 의지만으로 오늘날 글로벌 코리아군단의 토대를 다졌다. 일부 해외 언론들은 한국의 대기업들이 정부의 혜택으로 성장해온 것으로 알려져 있지만, 실제 내부 기업의 역사를 들여다 보면 숱한 부도의 위험을 넘기며 살아남은 기업들이다.

새 해는 미국 경기가 회복되면서 글로벌경제가 지속적인 회복세를 보일 것이라는 기대가 크다. 그러나 동시에 국제 유가 하락 등에 따른 글로벌 경제 불안, 중국, 유럽 경기 문제 등으로 경제를 낙관할 수 없는 한 해가 될 것이라는 진단도 많다.

불확실성의 한 해를 맞아 경제의 거인(巨人)들이 살아 있다면 오늘날 어떤 조언을 할까?

불꽃 같은 삶으로 대한민국 경제를 개척했던 아산 정주영(1915-2001)이라면 “이런저런 말들이 많지만 과거 상황들을 보면 2015년은 너무나 여건이 좋다. 책상에 앉아서 되니 안되니 말로 떠들지 말고, 구두끈 단단히 매고 새로 뛰어보자. 일단 뛰면서 말하라”고 하지 않을까.

아산 탄생 100주년을 맞아 불모지에서 대한민국 산업의 토대를 일군 아산 정주영의 도전정신을 시리즈로 재조명해보기로 한다. <편집자註>

▶정주영 평생의 악몽 ‘고령교 공사’ 물가 폭등으로 최악의 위기에...

[정주영 도전경영(1)] 한국전쟁 기간 중 정주영은 미군이 발주한 큰 공사들을 잇따라 따내면서 큰 돈을 벌었다. 그러나 1953년 6월 휴전협정이 가조인되자 미군들은 서서히 일본으로 철수하기 시작했다. 정주영은 미군을 대체할 새로운 발주처를 확보해야 했고, 정부가 발주하는 복구공사에 적극 뛰어들기로 했다. 이듬해 따낸 것이 낙동강의 ‘고령교’ 공사였다.

1954년 4월, 고령교 공사를 수주할 때만 해도 정주영은 이 공사가 평생 기억에 남을 최악의 악몽이 될 줄은 상상도 못했다. 고령교 공사는 그때까지 정부가 발주한 공사 가운데 최대 규모였다. 대구와 거창을 잇는 이 다리는 지리산에 숨어 있는 빨치산 토벌을 위해 정부가 복구를 서두르고 있었다. 정주영으로서는 현대건설의 성가를 높일 수 있는 좋은 기회였다.

-

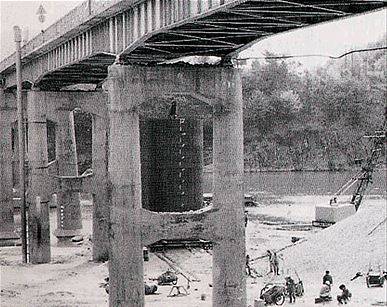

- ▲ ⓒ정주영에게 '평생의 악몽'이 됐던 고령교 복구 공사.

우여곡절 끝에 현대가 수주한 공사의 시한은 24개월. 공사는 처음부터 난항이었다. 교각은 기초만 남아 있을 뿐, 무너진 상부 구조물은 그대로 강물에 처박혀 있어 말이 복구공사지 되레 신축 공사가 더 수월할 판이었다.

물살이 빨라 착공 후 1년이 지났지만 아직 교각 하나도 제대로 박아 넣지 못했다. 설상가상으로 물가는 천정부지로 치솟았다. 착공 때 700환으로 책정한 기름 단가가 2,300환으로 급등했다. 이 와중에 1953년 수주한 조폐공사 관련 공사가 7,000만환의 막대한 적자를 내고 완공됐다.

회사 재정은 금방 바닥을 드러냈다. 미군 공사로 번 돈을 조폐공사에 다 쓸어 넣은 꼴이었다. 일당을 받지 못한 노동자들은 파업을 벌였다. 사무실은 빚쟁이들이 몰려들어 돈을 갚으라고 아우성이었다.

눈 앞이 캄캄했다. 하지만 그는 고령교 어떻게든 공사를 완공시키겠다는 결심을 굳혔다.

“사업은 망해도 다시 일어설 수 있지만 인간은 한번 신용을 잃으면 그것으로 끝장”이라는 게 쌀가게 배달원 시절부터 뼛속 깊이 박힌 정주영의 믿음이었다.

정주영은 친·인척들과 동업자들의 집을 팔아 추가 자금을 마련했다. 그리고 그 돈으로 고령교 공사에 박차를 가했다. 마침내 1955년 5월 악몽의 고령교가 완공됐다. 약속했던 24개월 완공 기일을 두 달 가량 넘긴 시점이었다. 계약 금액이 5,478만환이었는데, 적자가 6,500만환이었다. 2년 동안 이루말할 수 없는 고생 끝에 자기돈 6,500만환을 고스란히 털어먹은 꼴이다.

적자라고 봐줄 빚쟁이들이 아니었다. 자기 돈 내놓으라는 빚쟁이들이 벌 떼처럼 달려들었다. 경쟁업자들은 “소학교 밖에 안 나온 친구라 공사기간이 2년이나 되는 장기 공사를 수주하면서 인플레 계산을 빼고 일괄계약을 한 것이 실수”라고 빈정댔다.

정주영은 고령교 공사로 진 빚을 갚는 데만 20년이 걸렸다. 수업료 치고는 너무 가혹했다. 인플레가 이렇게 심할 줄은 미처 예측하지 못한 게 사실이다. 건설 현장에서 장비의 중요성도 절실하게 깨달았다.

▶ ‘전화위복’ 신용을 얻어 한강 인도교 공사로 재기하다

-

고령교 공사에서 처절한 실패를 겪었지만, 얻은 점도 많았다.

가장 중요한 것은 어떤 어려움 속에서도 끝끝내 ‘신용’을 지켰다는 점이다. 정주영은 막대한 적자에도 불구하고 끝까지 공사를 완수한 현대건설을 앞으로 정부가 외면하지 않을 것이라고 믿었다.

“이것은 시련이지 실패가 아니다. 내가 실패라고 생각하지 않는 한 이것은 실패가 아니다. 내가 살아 있고 건강한 한 나한테 시련은 있을지언정 실패는 없다. 낙관하자. 긍정적으로 생각하자.”

참담한 시련을 안겨준 고령교 공사에도 불구하고 정주영은 결코 물러서지 않았다.

드디어 기회가 왔다. 1957년 정부는 한강 인도교 공사를 발주하기로 했다. 당시 내무장관은 조흥토건에 공사를 주려했고, 공사 승인권을 가진 재무장관은 흥화공작소에 주려고 했다. 두 기업간 치열한 경쟁이 1년 이상 계속되자 정부는 결국 경쟁입찰에 부치게 됐다.

당시 흥화공작소는 시내에서 한강까지의 택시요금(4천원)도 안되는 단돈 1천원에 응찰하면서 기부공사를 하겠다고 나섰다. 응찰했던 모든 건설업체들이 쓴웃음을 지을 수 밖에 없었다.

그런데 이변이 생겼다. 입찰서를 뜯은 내무장관이 ‘흥화공작소는 입찰 의사가 없는 것 같고, 기부공사는 받을 수 없다’고 공식 발언을 한 것이다. 따라서 응찰 가격 두 번째였던 현대건설로 자동 낙찰이 되었다. 조흥토건-흥화공작소의 싸움 덕택에 ‘어부지리’로 공사를 따냈지만, 고령교 공사를 제대로 마치지 못했었더라면 현대건설에 돌아갈 수가 없었을 것이다.

현대건설은 이 공사에서 40%의 이익을 거두었고, 고령교 공사의 악몽에서 벗어나 ‘5대건설사’로 뛰어오르게 됐다.

정주영 스스로 '일생에서 가장 쓴 맛을 안겨준 공사가 고령교 공사였다'고 말하곤 했다. 그는 그러나 ‘시련은 있어도 실패는 없다’ 자서전에서 고령교 공사를 떠올리며 기업인 삶에서 가장 큰 교훈을 얻었다고 술회했다.

“나는 생명이 있는 한 실패는 없다고 생각한다. 시련은 있을지언정 실패는 없다. 도전하면 반드시 이뤄질 것이다.”

뉴데일리경제 박정규 대표 칼럼- 정주영 도전경영(1)

[정주영 도전경영 1] "실패는 없다"... 고령교, 평생의 악몽된 사연은?

- 박정규 대표

입력 2015-01-02 05:52수정 2015-01-05 07:32

공유하기

기사 공유하기

아산 탄생 100주년… 대한민국 산업토대 일군 도전정신 조망

관련기사

박정규 대표