-

- ▲ 아이오닉 일렉트릭.ⓒ뉴데일리경제

#. 기아차 레이EV 오너인 김상혁씨(가명. 33세)는 고유가 부담으로 전기차를 선택했다. 유지비면에서 만족스럽게 전기차를 타고 있지만, 부족한 충전 인프라는 늘 불만이다. 환경공단이 실시간으로 충전소 정보를 알려주지만 이동 중에 다른 사용자가 나타나 낭패를 겪는 경우가 부지기수라는 것이다.

#. 르노삼성 SM3 Z.E 오너인 최승희씨(가명. 31세)는 최근 충전 타이밍을 놓쳐 견인차 신세를 졌다. 배터리 잔량이 얼마 남지 않은 상황에서 충전소를 찾아갔지만 이미 대기 차량이 있어 다른 곳을 찾아가다가 배터리가 떨어진 것이다. 최씨는 전기차가 상용화되려면 "짧은 주행가능거리와 충전 인프라부터 갖춰야 할 것"이라고 불만을 토로했다.

최근 정부는 미세먼지 대책으로 경유차 퇴출과 전기차 활성화 카드를 내놨다. 2022년까지 전기차 25만대, 전기충전소 3000기를 공급한다는 계획이다. 기존 목표보다 전기차 보급대수 5만대, 충전소 1600기를 더 늘린 수치다.

자동차업계는 갑작스럽게 대폭 상향된 공급계획이 과연 제대로 실행될지 의문이란 반응이다.

실제로 지난해 정부는 전기차 보급목표 3000대 달성에 실패했다. 충전소 보급은 더 심각하다. 2014년 환경부는 총 충전 인프라 920기를 전국에 보급할 계획이었으나 목표치의 6% 수준인 60기 설치에 그쳤다. 2015년에는 전년도에 발주했던 인프라 보급이 이뤄지면서 100기를 설치했다.

환경부 관계자는 "전기차 충전 인프라 구축을 위해 사업을 발주하고 공급자를 선정하는 과정에서 시일이 소요된 결과"라고 설명했다.

갑작스럽게 두 배로 늘어난 충전 인프라 공급계획이 제대로 이뤄질지 의문이 제기되는 이유다. -

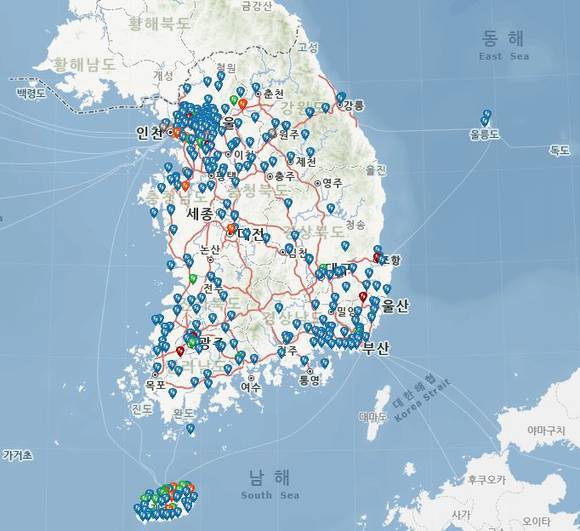

- ▲ 전국 급속 충전소 현황.ⓒ한국환경공단

여기에 국내 출시된 전기차의 주행거리가 160㎞ 이하로 짧다는 것도 문제다. 기아차 레이EV의 경우 1회 충전 주행거리가 91㎞에 불과하고 한국지엠 스파크EV, 기아차 소울EV도 145㎞로 시내 주행만 가능하다. 그나마 정식 판매를 앞둔 현대차의 아이오닉 일렉트릭이 1회 충전 191㎞로 주행거리가 긴 편이다.

현재로써는 차량 성능이 충전소 부족을 커버할 수 없는 상황이다.

이에 정부는 2018년까지 모든 고속도로 휴게소(194개)에 급속 충전기를 1기 이상 설치해 전기차의 장거리 운행을 지원한다는 계획이다.

하지만 이 계획 역시 실효성은 떨어진다. 고속도로 충전소에 이미 이용 중인 차량이 있다면 해당 차량의 충전시간과 본인 차량의 충전시간까지 장시간 대기해야 하기 때문이다.

따라서 전기차 충전소 문제를 보완하기 위해서는 해외처럼 장거리 주행이 가능한 전기차 공급이 시급하다.

해외의 경우 충전 인프라 공급이 활성화되기도 했지만, 주행거리 320㎞급의 쉐보레 볼트EV 등이 판매되고 있다. 국내에서 주행한다면 완충 시 서울에서 부산까지(약 396㎞) 한 번 정도만 충전소를 들리면 되는 수준이다.

하지만 국내에서는 전기차 리더 기업인 현대·기아차가 2018년까지 1회 충전 주행거리 320㎞급 전기차를 개발하겠다고 발표하는 등 당장 장거리 주행차량 공급은 힘든 상태다.

한 자동차업계 관계자는 "현대·기아차가 경쟁력을 갖춘 신차를 발표하는 2018년이 국내 전기차시장이 활성화되는 시점이 될 것"이라며 "그때까지 정부가 얼마나 인프라를 갖춰놓느냐에 따라 향후 전기차 판매 목표 달성이 판가름날 것"이라고 전했다. -

- ▲ 아이오닉 일렉트릭.ⓒ현대차

실질적인 전기차 구입 유도를 위한 가격정책도 부족하다.

정부는 전기차의 고속도로 통행료를 2020년까지 한시적으로 할인하는 방안, 대여사업용 전기차 자동차세를 일정 기간 면제하고 차량의 50% 이상을 전기차로 보유한 대여사업자에는 법인세를 감면해주는 방안 등을 논의하겠다고 발표했다. 경유·디젤 엔진 차량보다 구입비용이 월등히 높은 전기차 보조금을 확대하는 방안은 빠졌다.

최근 유료화 전기차 사용자들의 불만이 높은 급속 충전소 운영 개선안도 없다.

정부는 공공장소에 설치된 급속충전기 이용요금을 무료에서 유료로 변환한 바 있다.

현재 kW당 313.1원으로 산업용전기요금(110원)의 3배가량 비싸다. 또 주차장에 설치된 경우는 별도의 주차비를 지불해야 해 이중으로 돈이 들어간다.

업계 관계자는 "전기차 대중화는 충전 인프라가 가장 큰 걸림돌로 정부의 공공 충전소 확대보다 민간 사업자들의 참여가 중요하다"며 "이들을 끌어들이기 위한 확실한 유도책이 필요하다"고 전했다.

전기차 25만대 시대 아직 멀어... "상품·인프라·가격 3박자부터 갖춰야"

- 지현호

입력 2016-06-07 15:33수정 2016-06-07 16:13

공유하기

기사 공유하기

자동차 업계 "수요자 유인책 부족하다" 지적고속도로 충전소 확충, 실효성 떨어져

지현호