-

김구와 함께 비상국민회의를 조직하다

이승만은 라디오 방송을 통해 신탁통치의 부당성을 지적했다.

신탁통치가 시작되면 소련이 개입하게 될 것이고 그렇게 되면 한반도는 결국 공산화(共産化)되고 말 것이라고 경고했다.

이 때 신탁통치 반대운동을 주도한 인물은 김구였다. 김구는 모스크바 협정문이 서울에서 보도된 12월 28일 오후 숙소인 경교장에서 임시정부 긴급 국무회의를 소집했다. 그리고는 ‘신탁통치반대국민총동원위원회’를 조직했다.

그리고는 임시정부의 포고령인 국자1호와 국자2호를 발표했다. 내용의 골자는 미군정청에서 일하는 모든 한국인 공무원들에게 이제부터는 임시정부의 지휘를 받으라고 지시한 것이다.

미군정의 입장에서 볼 때, 그것은 임시정부가 행정권을 접수하기 위해 쿠데타를 일으키려는 것이었다. 그 때문에 하지 중장은 김구를 불러 강력히 경고하고, 또 다시 그러한 행동이 있을 때는 중국으로 추방하겠다고 위협했다.

좌익이 신탁통치 찬성으로 돌아섰기 때문에 임시정부와 공산당의 합작은 불가능해졌다. 그래서 김구는 이승만과 손을 잡으려고 했다.

그에 따라 1946년 2월 8일 김구의 반탁국민총동원위원회와 이승만의 독립촉성중앙협의회가 연합하여 ‘비상정치회의’를 결성했다. 그리고는 앞으로 의회 역할을 하게 될 것을 기대하고 그 명칭을 ‘비상국민회의’로 바꾸었다.

그것은 우익세력의 통합조직으로서, 미-소공동위원회가 열렸을 경우에 대비하려는 것이었다. 김구는 28명의 최고정무위원을 선임했다. -

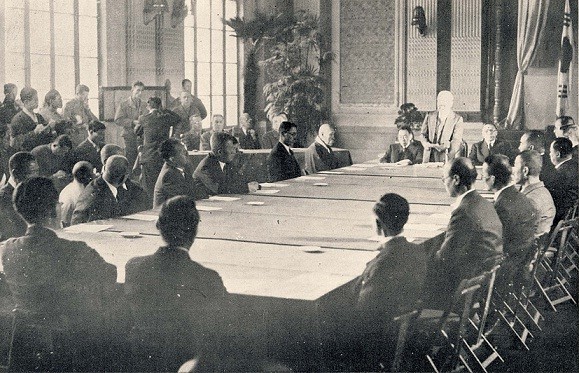

- ▲ 1946년 2월 14일 미군정 자문기관인 민주의원이 출범했다. 이승만은 민주의원 의장에 피선되었다.

미군정의 자문기관인 민주의원의 의장이 되다

그러자 미군정은 이들 최고정무위원 전원을 미군정의 최고자문기관인 ‘남조선 대한민국대표민주의원’의 위원으로 임명했다.

그것은 미군정이 우익과 좋은 관계를 유지함으로써 앞으로 개최될 미-소공동위원회에서 소련에 맞서 협상 카드로 활용할 계획에서 나온 것이었다.

그에 따라 비상국민회의의 최고정무위원회는 뜻하지 않게 미군정의 임시의회 역할을 하게 되었다.

1946년 2월 14일 마침내 남조선 대표 민주의원(民主議院)이 출범했다. 의장에는 이승만, 부의장에는 김구와 김규식이 선출되었다.

온건한 사회주의자인 인민당의 여운형도 의원에 임명되었으나, 공산당의 압력으로 사퇴하고 말았다.

좌익은 애당초 참여를 거부했기 때문에, 정국의 주도권은 자연히 우익으로 넘어 오게 되었다.

한국인 대다수가 신탁통치를 반대하고 있는 마당에 좌익들이 소련의 지령에 따라 신탁통치를 지지해야 하는 것은 큰 부담이 되었다.

그러므로 좌익은 흩어진 조직을 가다듬기 위해 통일조직인 ‘민주주의민족전선’을 결성하여 우익에 맞서려고 하였다. -

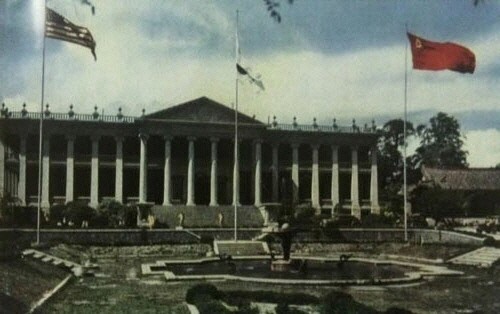

- ▲ 미-소 공동위원회가 열린 덕수궁 석조전, 미국기와 소련기가 펄럭인다.(1946)

애당초 성공 가망이 없었던 미-소공동위원회

모스크바 3상회의 결정을 실천하기 위해 제1차 미소공동위원회가 1946년 3월 20일 서울의 덕수궁에서 열렸다. 형식상으로는 미군과 소련군이 한 반도에 통일된 임시정부를 수립하기 위한 회의였다.

이승만은 겉으로는 낙관도 비관도 아니한다는 중립적인 태도를 보였다. 하지만 지금까지 그의 일관된 좌우합작 반대 주장에 비추어 보면, 미국과 소련의 합의는 기대할 수 없는 것이었다. -

- ▲ 1946년 3월 서울 덕수궁에서 열린 제1차 美蘇공동위원회.(1946. 3. 20) 모스크바 3상회의 결정을 실천하기 위해 미소공동위원회가 결성되고, 1946년 3월 20일 제1차 미소공동위원회가 덕수궁에서 개최되었다.

이승만의 예측이 맞는 다는 것은 회의가 시작되면서 곧 드러났다. 기조 연설에서 소련군 대표 슈티코프가 신탁통치에 반대한 정당이나 단체를 협의 대상에서 제외하자고 주장했기 때문이다. 그것은 임시정부 수립에 신탁통치에 찬성한 좌파만을 참여시키려는 속셈이었다.

슈티코프는 한반도에 소련에 적대적인 정부가 들어서는 것을 절대로 용납하지 않을 것임을 분명히 했다. 그리고 신탁통치가 한국인을 위한 것이기 때문에 실시할 것임을 확실히 했다.

소련의 목표가 한반도에 자기들에게 우호적인 좌파 정권을 세우려는 것이 분명해진 것이다.

이에 맞서 미군 수석대표 아놀드 소장은 신탁통치에 반대했건 찬성했건 간에 모든 정당-사회 단체들이 임시정부 수립을 위한 협의 대상이 되어야 한다고 주장했다.

왜냐하면 앞으로 세워질 임시정부는 민주주의 정부이어야 하므로 모든 정치세력에게 언론의 자유가 보장되어야 할 것이기 때문이다.

그리고 남한과 북한 두 지역의 정치세력들이 상대방 지역에서도 정치활동을 자유롭게 할 수 있도록 정치적 자유가 허용되어야 한다고 주장했다.

이처럼 미군과 소련군의 의견이 팽팽히 맞서게 되자, 타협안으로 이른바 '공동성명 5호'가 마련되어 발표되었다.

그것은 신탁통치에 반대했던 인사라 할지라도 모스크바 3상회의의 성명을 지지하는 서명만 하면 협의대상에 포함될 수 있다는 것이었다.

그러므로 중도파인 김규식이 서명했다. 보수정당인 김성수의 한민당도 서명했다.

그렇지만 이승만과 김구는 서명하지 않은 채 지방 순회 연설에 열중하고 있었다. 그것은 우파들이 협의대상에서 완전히 제외당함을 의미했다.

협의대상에 좌파들만 포함될 것을 우려한 하지 장군은 특별성명을 발표하여 이승만과 김구의 서명을 촉구했다. 서명을 하더라도 신탁통치를 찬성하거나 반대하는 의견은 자유롭게 발표할 수 있다고 ‘공동성명5호’에 대한 그 나름대로의 해석을 덧붙였다.

하지의 그러한 해석을 믿고 5월 1일 민주의원이 서명하기로 결정했다. 뒤이어 비상국민회의 등 25개의 우파 정당-사회 단체가 서명했다. -

- ▲ 미국대표 하지 사령관(오른쪽)과 소련대표 슈티코프 사령관.

소련의 속셈을 간파하지 못한 미국

그러자 소련측은 하지의 해석이 모스크바협정의 본질을 훼손하는 것이라고 비난했다. 그리고는 신탁통치를 반대하는 인사가 대표로 있는 정당이나 사회단체도 협의대상에서 제외되어야 한다고 주장했다.

이것은 신탁통치에 반대하는 우파 인사들이 대표로 있는 정당-단체들이 그들의 대표를 바꿀 것을 요구한 것이었다. 따라서 민주의원도 해체되어야 함을 의미했다.

그것은 미군측으로서는 받아들일 수 없는 요구였다. 따라서 미-소공동위원회는 1946년 5월 6일 무기한 휴회에 들어가고 말았다.

당시 소련은 남북한을 아우르는 통일정부를 세울 마음이 전혀 없었다. 그것은 소련이 이미 1946년 2월 북한에 사실상의 정부인 ‘북조선임시위원회’를 세운 사실에서 드러났다.

소련은 동유럽에서 그랬던 것처럼 그의 점령지에서만이라도 확실히 공산체제를 굳혀 그것을 앞으로 남한까지 공산화할 기지로 삼으려고 했던 것이다.

그 때문에 미소공동위원회가 열리고 있는 동안에도 소련군 대표들은 남한에서 공산혁명을 부추기기 위해 비밀리에 박헌영을 비롯한 공산주의자들을 만나 지령을 내리고 있었다. 당시 서울에 있던 소련영사관이 그 근거지였다.

그런데도 미군측은 모스크바 협정의 틀 속에서 한반도 문제를 해결한다고 소련과의 협상에만 매달렸다. 그리고는 그것에 이승만과 김구가 협력하지 않는다고 비난했다.

사실 미군측과 우익세력은 협력이 잘 되지 않고 있었다. 미군측은 좌-우 대결 상태에서 어느 쪽에 치우치지 않고 공정하게 행동한다는 이유로 우익들을 잘 만나 주지도 않았던 것이다.

그 때문에 우파 지도자들은 스티코프의 개막연설이나 5호성명이 구체적으로 무엇을 의미하는지 정확하게 이해하지 못했다. 그래서 그것을 환영한다는 엉뚱한 발표를 하기도 했다.

미-미소공동위원회가 열리는 1946년 4월부터 6월에 이르는 기간에, 이승만은 지방을 돌며 신탁통치 반대 계몽운동을 벌였다.

소련군이 남한에 들어오면 동유럽 국가들처럼 공산화될 것이 확실하므로 어떤 희생을 치르더라도 소련이 남한 땅에 발을 들여 놓지 못하게 해야 한다고 역설했다.

그리고는 어차피 실패로 돌아갈 미소공동위원회를 당장 집어치우고 미국 정부와 소련 정부가 직접 나서 담판을 지을 것을 요구했다.

그러나 미국은 한국 문제는 한반도 안에서 해결한다는 방침에서 미-소공동위원회와 신탁통치를 고집했다. 그러한 미국의 정책은 공식적으로는 1947년 4월까지 지속되었다.<이주영/뉴데일리 이승만 포럼 공동대표>

[연재]이승만 시대(25) 소련에 속은 미국/이승만은 소련 추방운동

- 관리자

입력 2012-10-11 11:19수정 2012-10-25 10:54

공유하기

기사 공유하기

관리자