개인정보 누설한 피해자 '중과실' 판례로 보이스피싱 보험금 지급 '0'원

-

#직장인 A씨는 2013년 4월 검찰청 직원을 사칭한 보이스피싱으로 B은행 통장에서 350만원이 인출되는 금융사기를 당했다. A씨는 경찰에 신고하고 B은행에도 연락을 취했다. A씨는 사기로 빠져나간 돈을 B은행에서 일정 부분 보상해줄 것이라고 예상했다.

하지만 보이스피싱 사기가 발생하고 A씨가 만나게 된 사람은 B은행 직원이 아닌 삼성화재 손해사정인.그는 "B은행은 현재 삼성화재 배상책임보험에 가입돼있는데 보이스피싱은 메모리해킹이나 스미싱과 달리 은행이 손해를 배상할 책임이 없다"고 설명했다. 지금까지의 법적 판례를 따져봤을 때 보이스피싱은 사기꾼에게 개인정보를 누설한 고객 '중과실'로 판단돼 이를 보상할 수 있는 보험 약관이 없다는 뜻이었다.결국 사기꾼을 찾지 못한 A씨는 B은행 통장에서 인출된 350만원 전액을 어디에서도 보상받지 못했다. 고객의 예금을 보호해 줄거라 믿었던 은행은 아무런 해결책도 내놓지 않았고, 은행이 피해를 보상하기 위해 가입한 보험사는 금융사기를 당한 피해자가 아닌 은행 편이었기 때문이다.대다수의 금융소비자들은 시중은행 통장으로 금융사기를 당하면 경찰과 은행이 사태를 해결해 줄 것이라고 생각한다. 경찰은 보이스피싱이나 파밍·스미싱을 저지른 사기꾼을 찾고, 은행은 고객이 억울하게 잃은 돈을 손해배상 할 것이라고 예상한다.

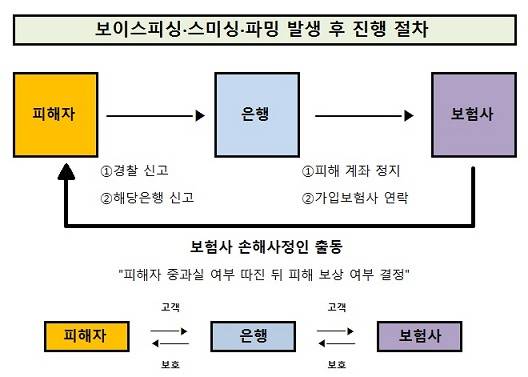

하지만 금융사기가 발생한 이후의 절차는 금융소비자들이 일반적으로 예상하는 것과 전혀 다르게 진행된다.경찰이 사기꾼을 찾아내는 것은 맞지만, 고객의 금전적 피해를 확인하고 보상 여부를 정하는 것은 은행이 아니라 은행이 가입한 '보험사'이기 때문. 은행은 금융사기가 일어난 계좌를 정지하는 창구 역할만 할 뿐, 피해자의 손해를 보상하기 위해 직접 나서지 않는다.

◇금융사기 발생시 은행→보험사 연락…제3자인 보험사가 금융소비자 피해 파악, 은행은 '방관'

일반적으로 고객의 예금을 보호하는 주체는 은행이지만 금융사기가 발생하면 은행의 역할은 사라지고, 피해자와 보험사 양측이 대립하는 상황이 만들어진다. 은행이 가입한 보험사의 손해사정인이 직접 현장으로 출동, 피해자의 손해와 중과실 여부를 따진 뒤 보험금 지급 여부를 결정하는 것. -

고객의 예금 보호 의무는 은행에게 있는데, 왜 금융사기가 발생하면 금융소비자와 보험사가 대립하는 구조가 만들어질까. 그 이유는 전자금융사고 발생시 고객의 손해를 보상하기 위해 은행들이 지난 2007년부터 가입한 '전자금융거래 배상책임보험'에 있다.금융당국은 지난 2007년 전자금융거래법을 시행하고 은행을 비롯한 금융사가 전자금융거래 배상책임보험을 의무적으로 가입하도록 했고, 보상한도 20억원 내에 피해를 보상해야한다고 결정했다.

전자금융거래 배상책임보험은 은행 등 금융사만 가입할 수있는 기업 간 거래(B2B) 보험상품이다. 즉, 보험을 가입하면서 은행이 보험사의 고객이 되는 구조다. 그러다보니 금융사기가 발생하면 보험사는 피해자가 아닌, 고객(은행)을 보호하기 위한 입장에서 일을 처리할 수 밖에 없다.

금융소비자의 피해를 보상하고자 출시된 전재거래배상 책임보험이지만, 금융사기 피해를 해결하는 주체가 은행이 아닌 제3자인 보험사가 되버리면서, 본연의 기능을 상실하게 됐다. 고객을 보호하기 위해 만들어졌지만 실제로는 은행을 보호하기 위해 작용하고 있는 것.

◇ 기업 간 거래(B2B)보험…보이스피싱 보장 안되는 약관, 제대로 살피지 않은 은행 '잘못'우리·신한·국민·하나은행 등은 금융사기 발생시 전부 해당 은행 민원 접수센터에서 계좌 이용을 중단한 뒤, 가입돼 있는 보험사에 연락하는 구조였다.금융감독원에 따르면 올해 1월을 기준으로 씨티은행과 농협은행을 제외한 대다수의 은행들이 삼성화재 전자금융거래 배상책임보험에 가입 중인 것으로 확인됐다.

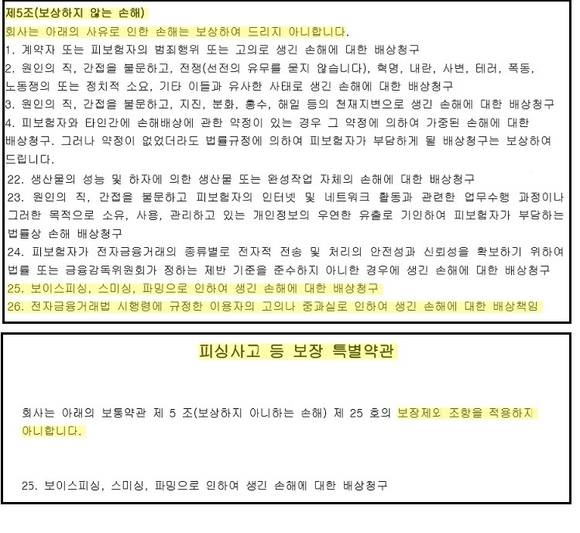

은행 측에서는 전자금융사고 발생시 고객의 피해를 보상하기 위해 의무적으로 보험에 가입하고 있고 이에 따라 보험사에 연락을 취하는 것이 당연하다는 입장이다. 물론 보험이 본연의 목적인 '금융소비자의 피해를 보상'하는 기능을 제대로 수행하고 있다면 문제될 게 없다.문제는 은행들이 가입해 있는 전자금융거래 배상책임보험 약관이 금융소비자의 피해를 전혀 보상하지 못하고 있다는 것.보험사의 특별약관을 살펴보면 보이스피싱, 스미싱, 파밍 등에 대한 손해를 보상한다고 분명 명시해놓고 있지만, 보이스피싱의 경우 고객 '중과실'로 판단돼 보험금이 지급되지 않는다.

- ▲ 시중은행이 가입한 보험약관. 특별약관을 통해 보이스피싱 등 금융사기를 보장한다고 명시하고 있다. 하지만 일반약관 '중과실' 손해는 보상하지 않는다는 조항을 활용해 보이스피싱 피해는 보상하지 않는다 .

특별약관을 보면 마치 보이스피싱 피해를 보상하는 것처럼 명시돼있지만, 일반약관의 보상하지 않는 손해인 '전자금융거래법 시행령에 규정한 이용자의 고의나 중과실로 인하여 생긴 손해에 대한 배상책임' 조항을 활용하고 있기 때문이다.금융업계 관계자는 "금융사기가 발생하면 피해 여부를 결정하는 주체는 보험사의 손해사정인인데, 이들은 보이스피싱의 경우 개인정보를 누설한 금융소비자 책임이라는 대법원 판례를 따른다"고 설명했다.

이 관계자는 "보이스피싱은 고객 중과실로 인정되는 부분이기 때문에, 보이스피싱 관련 보험금을 지급한 적이 단 한번도 없다"며 "특별약관으로 보상한다고 분명 명시돼있지만, 중과실로 인정하는 대법원 판례가 우선하기 때문"이라고 덧붙였다.

은행이 가입한 보험의 약관대로라면 분명 보이스피싱도 피해를 보상해야하지만, 보험사는 대법원 판례를 이용해 보험금 지급을 거부하고 있었다.

단순히 생각하면 보험사만의 잘못처럼 보이지만, 실제로는 그렇지 않다. 은행들이 의무적으로 가입해야 하는 전자금융거래 배상책임보험은 '기업 간 거래(B2B)' 보험 상품이다.

은행이 전자금융사고로 인한 고객 피해를 보상하기 위해 가입하는 보험인만큼, 은행은 약관이 고객을 보호할 수 있는지 철저히 따지고 검토해 가입을 결정할 의무가 있다. 하지만 실제로 은행은 금융사기가 발생하면 보험사에 연락을 취한 뒤 제 역할을 다했다고 주장하고 있다.

이와 관련 조남희 금융소비자원 대표는 "금융사기가 발생했을 때 은행은 보험사로 책임을 떠넘기는 데, 금융소비자가 피해를 보상받기 위해서는 보험사가 아닌 은행이 주도적으로 나서서 해결할 수 있도록 노력해야 한다"고 설명했다.이어 조남희 대표는 "보이스피싱 등 금융사기는 해를 거듭할 수록 늘어가는데 이에 대한 보상은 제대로 마련되지 않고 있다"며 "각 은행들의 금융사기 관련 보험금 지급 규모를 공시해 금융소비자가 인지할 수 있도록 한 뒤 은행들이 선의의 경쟁을 통해 소비자의 피해를 보상할 수 있도록 하는 것도 손해 배상 문제를 해결할 수 있는 하나의 방법"이라고 덧붙였다.