고용 없는 성장 지속… 2020년 기준 상용직 비중 60% 근접

-

- ▲ ⓒ뉴데일리

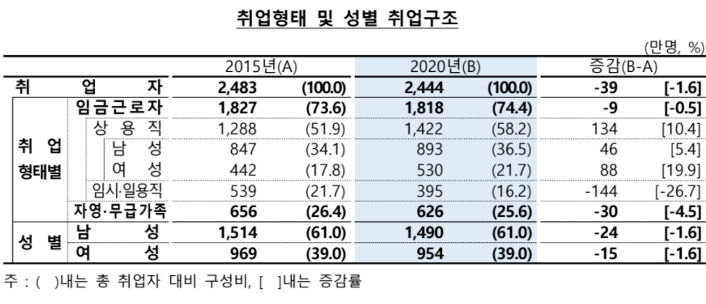

우리나라 전체 취업자 수가 5년새 1.6% 감소한 것으로 나타났다.10억원 규모의 상품이 생산될 때 늘어나는 고용 인원도 채 10명이 되지 않아 고용 없는 성장이 가속화하는 양상이다.한국은행이 25일 발표한 '2020년 고용표 작성 결과'에 따르면 2020년 기준 취업자 수(전업환산기준)는 2천444만명으로 2015년(2천483만명)보다 1.6% 줄었다.고용표상 취업자는 상용 및 임시·일용직 임금근로자와 자영업자 및 무급 가족 종사자를 모두 포괄하는 개념이다.전업환산기준 근로 시간을 40시간에서 36시간으로 낮추고, 군인의 범위에 사병, 상근예비역, 사회복무요원 등을 추가한 것이 이번에 작성된 신규 고용표의 특징이다.부문별 취업자를 보면 서비스업 취업자 비중이 2015년 71.0%에서 2020년 71.1%로 0.1%포인트(p) 늘어난 반면, 공산품 부문 비중은 16.3%에서 15.1%로 감소했다.같은 기간 상용직 임금근로자 비중은 51.9%에서 58.2%로 확대됐고, 여성 근로자 비중은 39.0%로 변동이 없었다.정영호 한은 투입산출팀장은 "시간제 근로자를 중심으로 상용직이 많이 증가하면서 전체 상용직 비중도 늘어난 것으로 보인다"고 설명했다.취업계수는 2015년 6.5명에서 2020년 5.4명으로 1.1명 줄었다. 특히 서비스업 취업계수가 10.2명에서 7.7명으로 크게 내렸다.취업계수는 실질 국내총생산(GDP) 10억원을 생산할 때 필요한 취업자 수로, 경제 성장에 따라 취업자가 얼마나 늘어났는지 보여주는 지표다. -

- ▲ ⓒ한국은행

취업유발계수도 5년 사이 11.7명에서 9.7명으로 2.0명 하락했다.취업유발계수는 특정 상품에 대한 최종 수요가 10억원 발생할 경우 해당 상품을 포함한 모든 상품에서 직·간접적으로 유발되는 취업자 수를 의미한다.취업계수 하락은 서비스(10.2명→7.7명)를 중심으로 나타났다. 서비스 산출액은 증가했지만, 취업자 수는 1764만명에서 1737만명으로 감소한 탓이다. 취업자 수는 줄었는데 서비스 산출액이 늘었다는 것은 상품 생산에 필요한 취업자 수가 줄어들었다는 뜻이다.품목별로는 섬유 및 가죽제품(10.6→7.9명), 목재 및 종이, 인쇄(10.6→8.9명), 도소매 및 상품 중개 서비스(19.6→13.5명), 사업지원 서비스(19.4→13.8명) 등의 취업유발계수가 크게 하락했다.최종수요 항목별 취업유발계수를 보면 2020년 기준 소비가 11.7명으로 가장 높았고, 투자가 9.1명, 수출이 6.6명 순이었다.5년 전과 비교하면 소비(14.6→11.7명)에 의한 취업유발 효과가 가장 크게 줄었다.고용계수는 광산품(2.5명→2.9명)과 전력·가스·수도·폐기물(1.5명→1.8명)을 뺀 모든 분야에서 낙폭을 기록했다. 서비스(7.6명→5.8명)와 건설(5.8명→5.1명) 부문의 하락이 컸다.