-

- ▲ 전경련 회장단 모임ⓒ뉴데일리

상위 10대 대기업 집단의 총수 지분율은 고작 0.9%에 불과한 것으로 나타났다.

친족과 일가의 지분 2.8%을 모두 합쳐도 지분율은 4%에도 미치지 못했다. 계열사들의 지분율 49.5%을 더해 가까스로 절반을 상회했다.

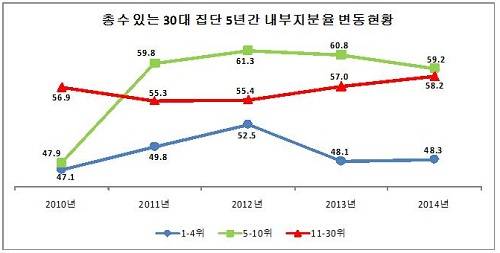

특이한 것은 2년 연속 1~10위 대기업군 계열사의 내부지분율이 50% 이하로 떨어진 점이다. 출총제 등 외부환경 변화없이 지분율이 하락한 것은 이례적으로 부진 사업 정리 등 인수합병 움직임에 따른 결과로 풀이된다.

전체적으로 대기업군은 기존 지배력을 유지하기 위한 내부지분율을 강화하면서도 지주회사 체제 전환을 염두에 두고 소유구조 등을 단순화 시키고 있는 것으로 나타났다.

신규순환출자금지제도 시행을 앞두고 있는 공정거래위원회는 10일 이같은 내용의 대기업집단 주식소유현황 정보를 공개했다.

-

◇ 1~10위 총수일가 2.8%...11~30위 4.2%...내부지분율 평균 28.7%상위 1~10위 집단의 총수지분은 0.9%, 일가의 지분은 2.8%로 지난 2000년 이후 큰 변함이 없는 상태다.

하지만 11~30위 집단까지 포함할 경우 총수일가의 지분율은 4.2%로 올라간다. 하위그룹 총수일가의 지분율이 6.9%에 달하기 때문이다.

총수일가 지분율이 낮은 곳은 SK(0.5%), 현대중공업(1.2%), 삼성(1.3%) 이었으며 높은 곳은 부영(42%), 한국타이어(38.5%), KCC(26.2%) 순이었다.

KCC(14%), 영풍(2.4), CJ(0.8) 등은 1년새 지분이 늘어난 반면 GS(△3.7)와 대성(△2.8), 동국제강(△1.8), 한라(△1.6), 세아(△1.6)는 감소했다.

총수일가가 100% 소유하고 있는 계열회사는 21개 집단 54개사였다. 대성이 R&R 등 9개, GS가 삼정건업 등 7개사의 지분 100%를 보유하고 있다. 총수일가의 지분이 하나도 없는 계열사는 1040개였으며 총수의 지분이 없는 곳은 1217개였다.

전체 63개 대기업집단의 전체 내부 지분율은 28.7%로 지난해 31.7%에 비해 3.0%P 감소했다.

내부 지분율이 높았던 웅진(61.5%)과 STX(56.5%), 동양(46.9%) 등이 상호출자제한기업집단에서 제외된 반면 지분율이 낮은 공기업집단이 신규로 포함됐기 때문이다. 공기업집단 중 석유공사의 내부지분율은 0%, 서울메트로는 0.03%에 불과했다.

총수가 있는 상위그룹의 계열회사 지분율은 48.3%로 2년 연속 50% 미만으로 감소했다. 삼성의 경우 지난해 자본금 3조원 규모의 S-LCD가 삼성모바일디스플레이를 합병하면서 계열사 지분율이 부분 하락했다. 두산도 계열회사의 제3자 유상증자 및 감자, 주식매각 등의 영향으로 지분율이 뚝 떨어졌다. -

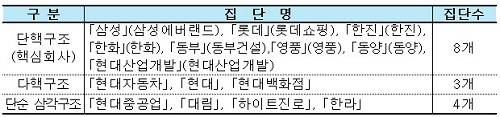

◇ 지주회사 '단순'...일반회사 '복잡'...금산복합 '난해'오너가 있는 그룹의 집단구조는 총수가 없는 집단 보다 상대적으로 복잡하고 출자단계도 더욱 많았다.

평균 계열사도 35개가 넘었고 출자구조도 수평·방사형으로 복잡 다단했다.

삼성은 13단계, 롯데는 14단계가 넘었다.

총수가 없는 집단은 평균계열사가 11개로 적은데다 수직적 출자비중이 커서 구조가 비교적 단순했다.

다만 포스코와 KT, 대우조선해양 등은 오너집단과 비슷하게 계열사도 많고 출자구조도 복잡했다.

KT의 계열사는 2005년 12개에서 올해 57개로 늘었고 출자단계도 2단계에서 5단계로 증가했다.

15개 지주회사집단은 거미줄식 일반집단 보다 단순한 수직적 출자구조를 유지하고 있다.공정거래법상 출자단계가 제한(지주→자→손자→100증손)돼 평균 3.2단계에 그쳤다.

일반집단의 출자구조는 5.2단계였다.

63개 대기업집단중 29개 집단이 147개의 금융보험사를 갖고 있는 것으로 조사됐다.미래에셋이 22개로 가장 많았으며 삼성과 동부가 각각 13개, 롯데 10개로 뒤를 이었다.

이중 10개 집단은 지주회사체제로 전환돼 소유구조가 단순화된 반면 나머지 14개 집단은 금융보험사들의 계열사 출자가 얽혀 지분구조가 더욱 복잡 다단했다.

계열 출자금이 증가한 곳은 미래에셋(2132억), 한화(641억), 삼성(467억) 순이었으며 감소한 곳은 태광(△42억)-두산(△13억)-코오롱(△4억) 순이었다.

-

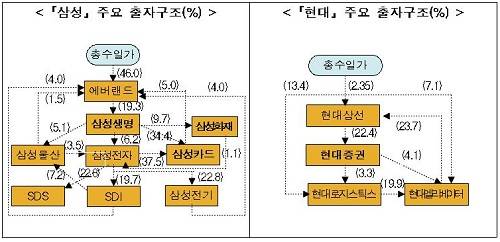

금융회사 보유집단은 금융보험사를 중간 지렛대로 활용해 주요 계열사에 대한 지배력을 유지하고 있다.

총수일가가 지배하는 산업계열 주력회사→금융보험계열사→주력회사로 이어지는 순환출자구조를 형성하고 있었다.

삼성은 삼성에버랜드→삼성생명→삼성전자→삼성카드·삼성SDI로 이어지는 구조에서 삼성생명이 핵심역할을 수행하고 있다.

현대는 현대증권이 집단 전체 출자구조 및 순화출자구조의 기둥이었다.

정부가 추진중인 중간금융지주제가 도입될 경우 자산규모가 20조가 넘거나 보험사 1곳을 포함한 3개 이상의 금융회사를 보유한 삼성과 현대차, 롯데, 한화, 동부, 태광 등이 우선 대

상에 포함될 전망이다.

◇ 공개비율 15.4%...상장회사 246개 자본금 63조전체 대기업집단 1677개중 상장회사는 14.7%인 246개, 자본금은 63조였다.

계열사 중 상장사가 차지하는 기업공개비율은 15.4%, 자본금은 56.2%로 나타났다.

상장기업이 가장 많은 곳은 삼성으로 17개였으며 SK가 16개, 현대자동차와 LG, 한솔은 각각 11개로 조사됐다.

반면 부영은 상장사가 단 한곳도 없었으며 교보생명과 삼천리도 1개사에 불과했다.

상장사의 경우 총수와 일가, 계열사의 지분율 변동폭이 컸다. 총수 2.4%, 친족 2.5%, 계열사 31.3% 등 평균 지분율은 39.1%였다. 비상장 1.4%, 1.8, 70.3%와 사뭇 차이를 보였다.

공정위 김성하 경쟁정책국장은 "내부지분율은 전체적으로 전년과 비슷한 수준이었지만 15개 지주회사집단에 비해 일반집단과 금융회사 보유집단들이 상대적으로 복잡한 소유지분구조 양상을 보였다"고 분석했다.공정위는 63개 대기업 집단의 신규순환출자현황도 신규순환출자 금지규정이 시행되는 이달 25일 이후 공개하기로 했다.

-

총수 지분 0.9% 일가 2.8%

"대기업 소유 참 쉽죠~"

- 권대희

입력 2014-07-10 13:15수정 2014-07-11 00:19

공유하기

기사 공유하기

지배력 유지...지주회사 전환...'관건'

관련기사

권대희