핀테크 성장 만큼 보안기술 발전 속도에 신경써야'非전문가' 금융당국, 정책 '주도'보단 '지원'을

-

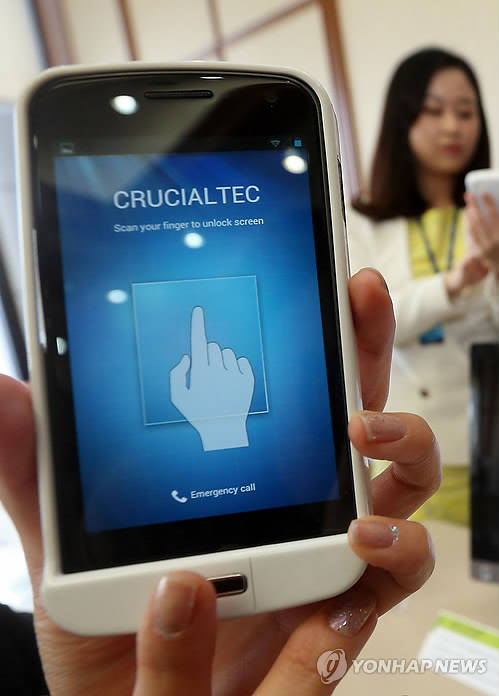

- ▲ ⓒ 연합뉴스

‘핀테크’가 금융권의 새로운 화두로 떠오르고 있는 가운데, 보안 문제에 대한 우려가 나오고 있다.2015년 금융권의 주요 키워드 중 하나는 ‘핀테크’다. 금융(Finance)과 기술(Technology)을 결합해서 만든 이 단어는 금융서비스에 IT기술을 더해 소비자에게 편리한 금융서비스를 제공한다는 의미가 담겨있다.금융당국 수장과 금융사 최고경영자(CEO)들은 신년사를 통해 핀테크의 중요성에 대해 입을 모았다. 금융과 정보기술의 융합은 이제 거스를 수 없는 시대적 대세이므로 급변하는 금융환경에 대비하고, 새로운 수익원을 창출해야 한다는 데 뜻을 같이한 것이다.하지만 일각에서는 핀테크에 대한 우려의 목소리도 나오고 있다. 금융과 정보기술을 융합하는 것도, 편리한 서비스를 제공하는 것도 좋지만, 보안 문제에 대해 아직 안심할 수 없다는 것이다.특히 최근 들어 농협 등 일부 금융기관에서 예금주 본인이 모르는 사이 통장의 돈이 빠져나가는 무단 인출사고가 연이어 발생하면서, 보안 문제에 대한 우려의 목소리는 더욱 커지고 있다.이 같은 우려를 불식시키기 위해서는 핀테크의 성장만큼 보안기술의 발전 속도에도 신경을 쓰고, 금융당국이 핀테크 '주도자' 보다 '도우미'가 돼야 한다는 지적이 나오고 있다.전문가들은 핀테크의 발전속도에 비해 보안기술의 발전 속도가 느리다는 점을 지적했다.오정근 한국금융ICT융합학회장은 “기술금융의 발전속도와 보안기술의 발전속도는 같아야 한다. 하지만 우리나라의 경우 보안기술의 발전 속도가 더딘 상태”라고 지적했다.오 회장은 “지난 1990년대 말에 도입된 보안체계인 공인인증서가 아직도 쓰이고 있다. 관이 주도적으로 도입한 이 체계를 15년 가까이 계속 써온 탓에 다른 보안체계가 발전되지 못했고, 될 필요도 없었던 것”이라며 “다른 나라에 뒤처지지 않도록 우리도 빨리 발전시킬 필요가 있다”고 말했다.금융당국의 역할에 대한 지적도 나왔다. 당국이 나서 핀테크 산업을 주도할 것이 아니라, 기술의 발전을 위한 토대를 마련하고 지원하는 도우미 역할에 그쳐야 한다는 것이다.오 회장은 “핀테크 보안 문제는 과거와 같이 비밀번호에 집착하는 대신 지문인식, 홍채인식, 피부인식 등의 기술이 도입되면 해결할 수 있을 것으로 보인다”며 “이 같은 기술 발전을 위한 시스템 구축이 잘 되고 있는지를 감독하는 것이 금융당국의 역할”이라고 당부했다.조남희 금융소비자원 원장은 “핀테크는 기술의 영역이므로 금융당국이 주도해서 나서는 것은 적절하지 않다”고 지적했다.조 원장은 “핀테크는 벤처에서 신기술을 개발해 서비스를 도입하는 것”이라며 “이를 은행 중심으로 진행시키려는 건 금융당국이 잘못 짚은 것”이라고 말했다.또 “보안 문제 등 기술적 이슈가 계속 발생할 가능성이 높은데 어떻게 금융위원회가 모든 과정에서 주도하겠다는 것인지 이해하기 어렵다”며 “보안 문제에 있어서 전문성이 높은 국가정보원, 미래창조과학부 등 여러 부서와 협력하는 자세가 필요하다”고 덧붙였다.