-

- ▲ ⓒ김광수 경제연구소

한국경제 성장률이 올해 2분기에 전기대비 -3.3%로 2분기 연속 마이너스 성장률을 기록하며 경기침체 국면에 접어들었다.

그러나 문재인 대통령은 “(한국 경제성장률이) OECD(경제협력개발기구) 회원국들에 비하면 기적적인 선방의 결과”라며 자평했다.

경제전문가 사이에서 문 대통령의 ‘기적적인 선방’이란 평가는 경제발전 단계와 경제구조의 차이에 따른 성장률의 의미를 모르는 어리석은 자화자찬이라는 비난이 들끓고 있다.

5일 경제계와 금융권에 따르면 문재인 대통령을 비롯해 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관, 이해찬 더불어 민주당 대표 등은 2분기 국내총생산(GDP) 성장률이 -3.3%로 나왔음에도 상대적으로 선방했다는 자랑을 내놓고 있다.

경제협력개발기구(OECD)에 따르면 2분기 한국 성장률은 실질 GDP를 발표한 13개 OECD 회원국과 비회원국인 중국 등 14개국 가운데 중국 다음으로 두 번째로 높았다.

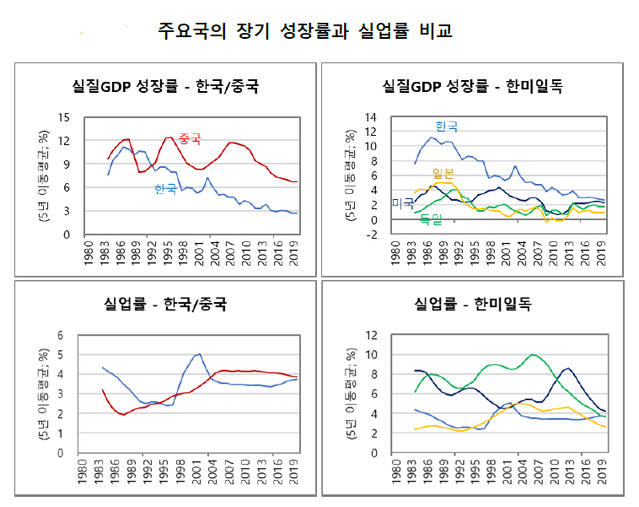

일각에서는 실질성장률의 양적 수치만으로 등수를 매기고 이 결과로 선방했다고 평가하는 것은 국가별 경제발전단계와 경제구조를 무시한 엉터리 평가라는 지적이 나온다.

이는 경제발전단계와 경제구조의 차이를 보면 알 수 있다. 이 차이는 1인당 GDP로 구분할 수 있다. OECD 국가 중 미국은 1인당 GDP가 6만 달러가 넘고, 독일은 5만 달러, 일본은 4만 달러가 넘는 경제다. 이에 비해 한국은 3만 달러 수준이며, 중국은 1만 달러 정도다.

만약 5개 국가가 똑같이 1인당 GDP가 1000달러씩 늘었다고 할 경우 GDP성장률은 미국은 1.7% 증가에 불과하지만 독일은 2% 증가이며, 일본은 2.5%, 한국은 3.3%, 중국은 10%가 증가하는 셈이다.

반대로 1인당 GDP가 1%씩 증가할 경우 미국은 600달러가 증가한 것이며, 독일은 500달러, 일본은 400달러, 한국은 300달러, 중국은 100달러 증가한 것이다.

김광수경제연구소의 김광수 소장은 “문 정부가 각국 나라 경제를 양적인 성장률 수치로 각국 경제의 양호도를 비교하는 것은 경제구조의 차이에 따른 성장률의 의미를 모르는 무지와 어리석음으로 소치”라고 비판했다.

또 국가별 1인당 GDP는 그 나라 인구 수 만큼 1인당 GDP 수준의 일자리가 있다는 의미다. 1인당 GDP가 6만 달러인 미국은 6만 달러짜리 일자리가 미국 인구 수 만큼 있다는 것이다.

만일 2인 가족 기준으로 치면 적어도 미국 인구의 절반 정도가 12만 달러짜리 일자리를 갖고 있다는 것이 된다. 즉 미국 가계는 12만 달러에 달하는 평균적인 생활수준을 유지하고 있다는 것이다.

같은 논리로 독일은 인구 절반이 10만 달러짜리 일자리와 생활수준을 유지하고 있고, 한국은 6만 달러를 중국은 2만 달러짜리 일자리와 생활수준을 유지하는 셈이다.

그렇다면 경제성장률의 적정수준은 무엇으로 판단할까? 바로 일자리(실업률)와 혁신력이 기준이다.

경제성장률이 적정수준을 넘어설 정도로 좋은 일자리가 많아지면 임금상승 등으로 인플레 압력이 높아지고 반대로 일자리가 부족하면 임금하락 등으로 디플레 압력이 높아진다. 좋은 일자리가 많다진다는 것은 경제의 혁신력이 높아지고 있다는 의미다.

그러므로 경제의 혁신력을 유지하면서도 인플레나 디플레를 가속화시키지 않는 적정 수준의 경제성장률을 유지하는 것이 중요하다. 그 적정 수준의 경제성장률은 경제발전 단계와 경제구조에 따라 나라마다 다르다.

김광수 소장은 “경제성장률과 일자리(실업률)의 관계를 보면 미국이 경제성장률이 2%일 때 12만 달러짜리(2인 가족 기준) 일자리를 안정적으로 창출한다면 2%가 이상적인 잠재성장률”이라며 “마찬가지로 한국도 3% 성장률에서 6만 달러의 일자리를 안정적으로 만들어 낸다면 3%가 잠재성장률 수준”이라고 분석했다.

즉 잠재성장률은 인플레나 디플레를 유발하지 않고 안정적인 일자리를 창출해내는 가장 이상적인 성장률 수준을 의미한다.

김 소장은 “나라마다 경제발전 단계가 다르고 일자리의 질이 다르기 때문에 당연히 잠재성장률이 다를 수밖에 없다”며 “오히려 성장률의 양적인 수치보다 적정 수준의 일자리를 제대로 확보하고 있느냐가 더 중요하다”고 강조했다.

文 정부, 일찍 터트린 샴페인…경제성장률 추락에도 칭찬 세례

- 이나리 기자

입력 2020-08-05 16:23수정 2020-08-05 16:59

공유하기

기사 공유하기

2분기 연속 GDP 마이너스 기록문 대통령 "OECD 국가 중 선방"전문가 "규모 경제 무시한 자평"

이나리 기자