작년 소득세 수입 61조원 … 8800만원 과표구간 17년째 제자리소득세 부담, 매년 10%씩 올라 … 가계소득·법인세 2배 웃돌아물가상승률 연동 목소리 … OECD 회원 38개국 중 22개국 시행

-

- ▲ 여의도 직장인 모습 ⓒ연합뉴스

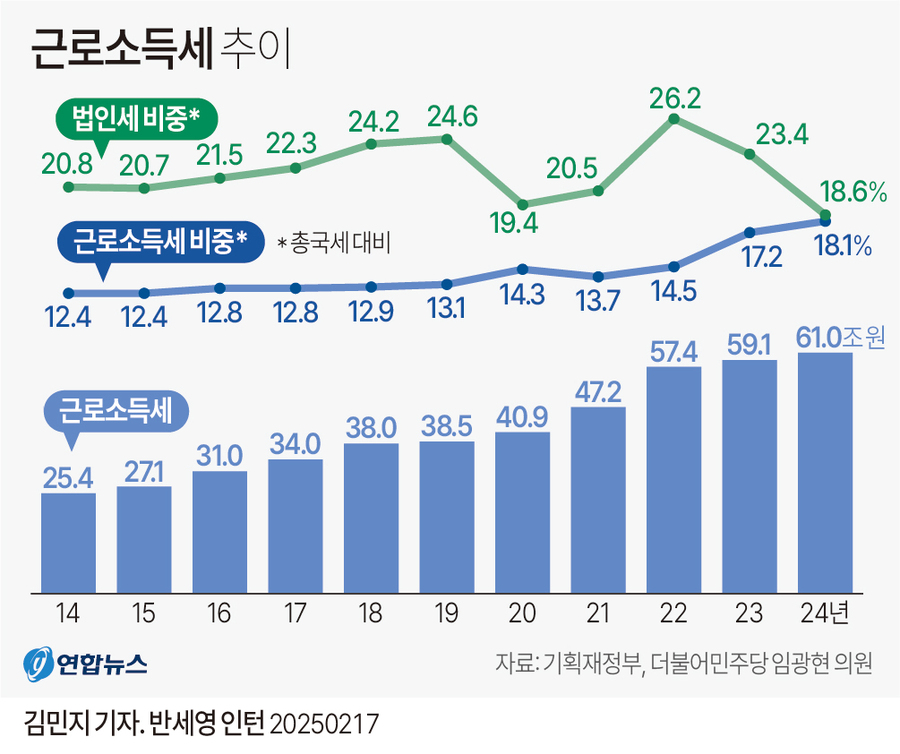

지난해 직장인들이 납부한 근로소득세가 기업들이 내는 법인세와 비슷한 수준까지 늘어난 것으로 나타났다. 법인세 급감 영향으로 2년 연속 대규모 '세수 펑크'가 발생한 가운데 구멍난 나라 곳간을 직장인들의 유리지갑으로 채웠다는 지적이 나온다. 직장인의 세 부담이 과도한 상황에서 과세표준 구간을 재정립하고 조세 형평성을 제고해야 한다는 목소리가 커진다.18일 기획재정부 등에 따르면 작년 근로소득세 수입은 61조원으로 전년보다 1조9000억원 늘었다. 법인세가 62조5000억원이 걷히며 전체 국세 수입(336조5000억원)에서 차지하는 비중도 0.5%포인트(p) 차이에 그쳤다.현행 소득세는 월급, 상여금, 수당 등에 부과되는 세금으로 8단계의 과세표준 구간에 따라 근로 소득의 6~45%를 원천징수한다. 연 소득별 세율을 보면 △1400만원 이하 6% △1400만원 초과 5000만원 이하 15% △5000만원 초과 8800만원 이하 24% △8800만원 초과 1억5000만원 이하 35% △1억5000만원 초과 3억원 이하 38% △3억원 초과 5억원 이하 40% △5억원 초과 10억원 이하 42% △10억원 초과 45% 등으로 월급이 오르는 만큼 내야 하는 세금이 커지는 통상적인 방식을 취한다.여기서 총급여액이 1억원을 초과한 인원은 △2019년 85만2000명(4.4%) △2020년 91만6000명(4.7%) △2021년 112만3000명(5.6%) 등 가파른 증가세를 기록하며 소득세 부담을 겪는 이들도 많아지고 있다. 2018년 억대 연봉자는 80만2000명으로 전체 근로소득자의 4.3%에 그쳤는데, 2022년에는 131만7000명으로 전체 인원의 6.4%를 점유하며 4년 만에 51만5000명이나 늘어났다.특히 이같은 소득세 부담은 다른 세금에 비해 매년 과도하게 높아지며 납세자들에게 골칫덩이로 여겨지고 있다. 소득세 부담은 2008년부터 16년 동안 연평균 9.6%씩 가파르게 늘어나며 동기간 가계소득의 연평균 증가 속도(4.5%)나 법인세 연평균 증가율(4.9%)을 웃돌고 있다.경제학에서는 이같이 물가 상승이 납세자를 더 높은 세율 구간으로 이끌어 더 많은 세금을 거둬들이는 현상을 '재정견인'이라 일컫는데, 이를 두고 경제협력개발기구(OECD)는 "실제 세금을 올리는 정치적으로 가장 효과적인 방법"이라면서도 "다양한 세액공제를 적용받는 저소득 가구가 재정견인에 특히 취약하다"고 분석했다. -

- ▲ 연도별 근로소득세 추이 ⓒ연합뉴스

국세에서 근로소득세가 차지하는 비중까지 점점 커지면서 소득세 과표 구간 개선이 필요하다는 의견에 힘이 실린다. 총국세 가운데 근로소득세 비중은 지난해 18.1%를 기록해 관련 통계가 확인된 2005년 이후 최대 비중으로 집계됐다.실제 우리나라는 소득세율이 24%에서 35%로 확 뛰어오르는 과표 8800만원 구간을 2008년 제정한 이후 17년 동안 그대로 유지하고 있다. 그동안 인플레이션과 소득 상승에 따라 고세율을 부담해야 하는 국민들이 꾸준히 늘었다는 점을 감안하면 소득세가 실질소득을 깎고 있었던 셈이다. 정부의 과표 구간 조정은 2022년 세법 개정에서 저소득 하위 2개 구간을 상향한 게 마지막이었다.이는 정부가 소득세 과세 표준이나 각종 공제제도를 물가상승률에 연동하는 '물가연동제'를 고려하는 이유다. 물가연동제는 과세표준 구간과 세율 및 각종 공제 제도 등을 물가 수준에 자동으로 연동하는 방식으로 물가 인상에 따라 실질적으로 세 부담을 완화하는 효과가 있다. 실제로 OECD 회원국 38곳 중 22곳은 이미 소득세에서 '물가연동제'를 도입하고 있다.김우철 서울시립대 세무학과 교수는 "우리나라 소득세의 과표구간은 장기간에 걸쳐 고정돼 누진세 구조에서 세 부담이 빠르게 늘어나게 하는 경향이 있다"며 "대부분의 선진국 방식처럼 과표구간을 물가만큼 상향 조정하는 게 일반적"이라고 말했다.다만 이 경우, 2년 연속 대규모 세수펑크가 발생한 상황에서 국가 재정의 어려움을 더할 수 있다. 아울러 이미 근로자 셋 중 하나는 소득세를 내지 않는데 세율 체계의 조정 없이 물가연동제를 도입하면 과세 표준이 올라 면세자가 더 늘어나고, 해당 세금 납부가 양극화로 치달을 수 있다는 점도 걸림돌로 꼽힌다. 특히 소득 상위 1%가 전체 근로소득 세액의 30% 이상을 부담하는 상황에서 고소득 납세자의 반발도 무시할 수 없다.김우철 교수는 "현재 세율 체계를 그대로 둔 상태에서 물가 연동제만 도입한다면 저소득 구간에서 면세자가 늘어나는 부작용이 생길 수 있다"면서 "이는 소득이 많은 계층이 소득세 수입의 대부분을 담당하는 '세수의 고소득 집중화 현상'으로 번질 가능성도 크다"고 우려했다.