-

- ▲ ⓒ뉴데일리경제

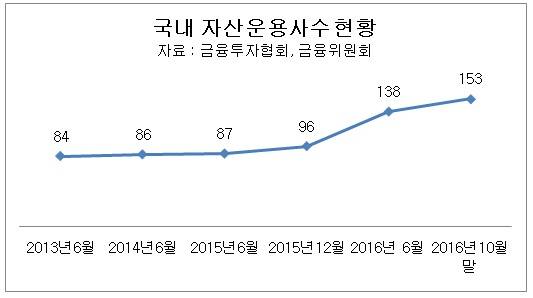

올들어 자산운용사수가 지난해 말보다 60%가까이 급증한 것으로 나타났다.

금융당국의 규제 완화에 시장 진입장벽이 낮아졌고, 대형 운용사에서 경력을 쌓은 일부 매니저들이 신생 사로 옮겨가고 있기 때문으로 분석된다.

다만 적자에 허덕이는 신생 자산운용사들이 상당해 향후 수익성 확보가 큰 과제로 남아 있다.

11일 금융투자협회와 금융위원회에 따르면 지난 10월 말 기준 국내 자산운용사는 153개로 지난해 말 96개보다 59.4%(60개) 늘었다.

특히 늘어난 자산운용사의 상당수가 소규모 인력으로 운영되고 있다. 전 직원이 10명 이하인 자산운용사는 올 상반기 말 기준 이미 30개를 넘어섰다. -

- ▲ ⓒ뉴데일리경제

이처럼 자산운용사가 많이 늘어난 것은 금융당국의 규제 완화 영향이 크다.

지난해 자산운용사 인가정책 변경으로 10월부터 전문투자형 사모펀드 운용사 진입 방식이 허가제에서 등록제로 바뀌었다. 자기자본 20억원, 전문인력 3명 이상 등 기본 요건만 갖춰 등록하면 되기 때문에 시장 진입 장벽이 크게 낮아진 것이다.

1금융그룹 내 1개 자산운용사 설립만 가능했던 규제도 인수·합병(M&A)를 통해 여러개 설립할 수 있도록 바뀌었다. 또 지난해 11월에는 증권사의 사모펀드 운용업 겸영을 허용하기도 했다.

이 때문에 요건을 갖춘 투자자문사들이 사모펀드로 전환한 사례가 늘어나는 등 자산운용사 설립이 줄을 잇고 있는 것이다.

금융위원회 관계자는 "공모펀드수가 그대로인 상태에서 전문 사모펀드 운용사가 늘면서 전체 자산운용사수가 늘어난 영향이 크다"고 말했다.

실제로 복수의 자산운용사를 세우는 지주사도 나타났다.

올해 상반기 설립된 메리츠부동산자산운용 관계자는 "자사는 메리츠금융지주가 100% 출자한 지주 계열사"라며 "규제 변화의 영향으로 최근에 설립했으며 부동산펀드를 전문적으로 취급하고 있다"고 말했다.

대형 운용사 인력들이 하나 둘 소규모 자산운용사로 옮겨가거나 신생사를 설립하면서 자산운용사가 늘어난 영향도 있다.

대형 운용사의 '이름값'을 버리고 자신만의 투자철학으로 자금을 운용할 수 있는데다 소규모 자산운용사들이 인력 확보를 위해 다양한 인센티브를 제공하는 사례가 나타나고 있기 때문이다.

한 자산운용사 관계자는 "펀드매니저들의 목표는 자신만의 투자 철학을 가지고 자금을 자유롭게 운용하는 것인데, 대형 운용사들은 펀드마다 운용 철학이나 각사만의 규칙에 따라 운용하는 경우가 있다"며 "이 때문에 대형사에서 경험을 쌓고 인센티브 등을 제공하는 소규모 회사로 옮기거나 소수의 인원이 의기 투합해 회사를 차리는 사례도 있다"고 말했다.

또 다른 자산운용사 관계자도 "약관으로 정해놓지는 않아도 펀드마다 일정 섹터의 종목 투자 비율을 정하는 등 각사마다 규칙은 있다"고 말했다.

문제는 이처럼 자산운용사들이 우후죽순 늘어나고 있는 가운데 수익성이 확보되지 않은, 부실한 기업들도 꽤 된다는 점이다.

금융감독원 관계자는 "올 3분기 실적을 구체적으로 보긴 해야겠지만, 상반기 누적 기준으로 자산운용사 중 적자 기업 비중이 상당했기 때문에 3개월이라는 짧은 시간에 적자를 벗어난 기업이 많지 않을 것으로 예상된다"고 말했다.

2분기(4~6월) 전체 자산운용사 138개 중 56곳인 40.6%가 적자를 기록, 전분기(1~3월) 37.4%(43곳)보다 증가했다.

태희 자본시장연구원 선임연구원은 "신설 자산운용사는 기존 운용사보다 노하우 등이 떨어지기 때문에 이를 보완하고, 차별화된 경쟁력을 갖춰야 시장에서 입지를 다질 수 있다"며 "회사 설립 초기인 것을 감안해도 적자를 줄여가는 것은 중요한 과업"이라고 말했다.

규제완화에 자산운용사 150개 돌파…수익성 확보는 과제

- 이효정

입력 2016-11-07 15:12수정 2016-11-11 14:54

공유하기

기사 공유하기

전직원 10명 이하 소규모 자산운용사 이미 30개 넘어서

이효정