'6G 저궤도 통신위성' 개발 본격화KF-21-무인기-위성 통합 전장 네트워크 구축자율비행 무인기 AAP… AI 탑재땐 기능↑

-

최근 글로벌 무대에서 ‘K-방산’이 전성 시대를 구가하고 있다. 다른 국가의 경쟁업체들보다 높은 품질 경쟁력에 납기 준수가 뛰어나 러브콜이 잇따르고 있다. 국내 방산업체들은 현재 호황에 안주하지 않고 미래 투자를 통해 K-방산 성공 신화를 이어간다는 방침이다. K-방산의 주역들인 한화에어로스페이스, 현대로템, 한화시스템, KAI(한국항공우주산업), LIG넥스원 등 5개사 현장을 찾아 이들의 진가(眞價)를 살펴보고자 한다. <편집자주>

- ▲ ⓒ뉴데일리

-

- ▲ 위성이 우주에서 활동하기 위한 첫 시험관문인 궤도환경시험실. 내부 온도는 영하 100도에서 영상 100도를 오가며, 진공 상태에서 수 시간 동안 견디는 것이 관건이다 ⓒKAI

23일 경남 사천, 한국항공우주산업(KAI) 우주센터. 푸른 방진복을 입고 머리와 신발에 커버를 씌운 채 출입문을 넘자, '클린룸'이 기다리고 있었다. 이곳은 0.001g의 먼지도 허용하지 않는다. 내부 시설 유지비용만 하루 수백만원. 위성 본체 광학 렌즈에 먼지 하나만 붙어도 수백 km 상공에서 보내오는 영상은 흐려질 수 있다. 숨소리조차 조심스러운 이곳에서는 각기 다른 임무를 띠고 우주로 향할 준비에 나선 500kg급 차세대 중형위성 2~4호가 조립대에 나란히 놓여 있었다.◆ '지옥의 문' 세 번 건너야 우주로서현석 KAI 위성연구실 상무는 "위성은 우주로 향하기 전 '지옥의 문'이라 불리는 3단계 시험을 통과해야 한다"고 밝혔다. 고온·진공을 견디는 궤도환경시험, 진동 충격을 견디는 발사환경시험, 정전기 방지 테스트를 거쳐야 비로소 발사 허가를 받을 수 있다. 이후에도 발사장에서 최종 기능 점검이 이어진다.궤도환경시험실은 마치 터널의 한쪽 면을 잘라낸 듯한 거대한 원형 챔버가 입을 벌리고 있었다. 무광 금속으로 둘러싸인 내부에는 미세한 조명들이 어둠 속을 따라 이어지며, 마치 우주 공간을 재현한 듯한 정적이 감돌았다.이곳에서는 조립을 마친 위성이 직접 들어가 우주의 혹독한 환경을 견디는 시험을 치른다. 내부 온도는 영하 100도에서 영상 100도를 오가며, 진공 상태에서 수 시간 동안 견디는 것이 관건이다. KAI는 이 압도적인 시설을 구축하는데 100억원을 투입했다. -

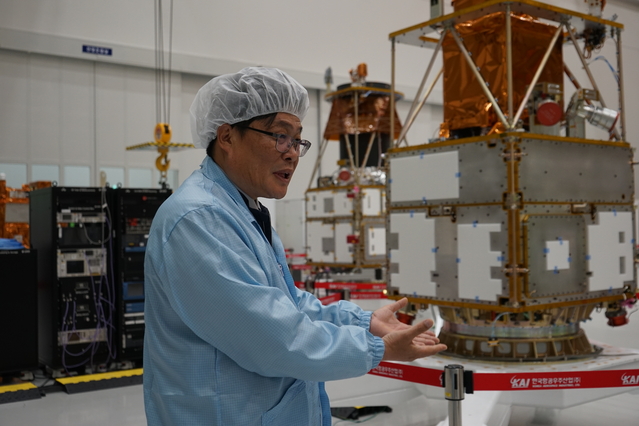

- ▲ 서현석 KAI 위성연구실 상무가 KAI의 위성 기술력에 대해 설명하고 있다. ⓒKAI

KAI는 최근 정부의 '6G 기반 저궤도 통신위성 개발사업'의 사업자로 선정됐다. 지난 30여 년간 차곡차곡 쌓아온 기술력의 결실이다.위성 2기를 비롯해 지상국, 단말기, 통신 인프라를 포함하는 이 사업은 향후 수백 기 규모의 양산체계를 전제로 한다. KAI는 우주센터 내에 연간 200기 위성 양산 체계를 마련해 뒀다. KT 등 국내외 통신사들과 글로벌 얼라이언스 모델도 추진하고 있다. KAI의 '한국형 스타링크'가 우주로 도약할 채비를 마친 셈이다.저궤도위성은 기존 정지궤도 통신위성보다 지연시간을 100배 이상 줄인 '초지연(ultra-low latency)' 통신망을 구축이 핵심이다.기존 통신위성은 고도 3만8000km에서 지구 자전과 같은 속도로 정지해 하루 24시간 통신이 가능하지만 타격 목표가 이미 이동한 뒤 데이터를 받는 '딜레이'가 문제였다.서 상무는 "저궤도 위성은 지구를 90~120분에 한 바퀴 돌며 끊임없이 위치를 바꾼다. 커버리지를 유지하려면 수백 기의 위성이 필요하지만 대신 표적 인식부터 명령 전송까지 초지연으로 연결되는 전장이 가능하다"고 밝혔다.이어 "미래 공중전에서는 위성이 연결망이 될 것"이라며 "국내를 비롯해 글로벌 시장에서도 수요층이 확실하다. 일부 국가에서 관심을 보여 제안서를 보내둔 상태이다"고 말했다. -

- ▲ 황성호 복합체계연구팀 팀장이 차세대 공중전투체계(NACS) 구축에 대해 설명하고 있다. ⓒKAI

◆ 미래戰은 전투기-무인기-위성 '통합'KAI는 6G 위성 체계 완성을 넘어 '위성 기반 전투 네트워크' 구축을 목표로 한다. 시작은 위성이지만, 목표는 미래전장 전체다. KF-21 개발로 쌓은 항공기술을 기반으로, 저궤도 통신위성과 AI 무인기를 결합한 차세대 공중전투체계(NACS) 구축에 본격 돌입했다.한국형 스타링크를 뛰어넘는, 전투기-무인기-위성이 연결된 통합 전장 네트워크의 중심에 서겠다는 전략이다.황성호 복합체계연구팀 팀장은 "NACS는 단일 플랫폼이 아닌, 서로 다른 기체 간 실시간 통신과 협업이 가능한 시스템 오브 시스템(System of Systems)"이라며 "지휘 체계의 패러다임 전환"이라고 말했다.NACS 1단계는 KF-21 전투기가 공중 지휘관 역할을 맡고, 국산 무인기 AAP가 정찰·기만·공격 임무를 수행한다. AAP는 국내 최초로 개발된 고속 정찰형 무인기로, 최대 속도 마하 0.65(시속 약 802km), 무게 150kg 수준이며 AI 파일럿 'K-AILOT(카일럿)'을 탑재해 반자율 비행이 가능하다.황 팀장은 "2028년까지 AAP에 반자율 AI 파일럿을 실전 배치하고, 2030년대 초에는 완전자율 UCAV(무인전투기) 전력화도 가능할 것"이라며 "해외 수출 패키지로도 주목받고 있다"고 밝혔다.그는 "AAP는 지난해 3월, KAI가 자체 투자로 개발에 착수해서 1년 4개월 만에 첫 비행을 앞두고 있다"면서 "정밀 비행제어, 항공전자, 데이터링크 등 고도 기술을 비롯해 AI 파일럿을 탑재해 자율 임무 수행이 가능하다"고 강조했다.이어 "앞으로 AAP는 다수 편대로 운용되며 적진에 먼저 들어가 방공망을 무력화시키는 '공중 돌격대' 역할까지 맡게 될 것"이라며, "궁극적으로는 AI가 편대를 통제하며, 유인기 없이도 전투를 수행하는 단계까지 발전할 것"이라고 덧붙였다.조립대에서 만난 AAP는 FA50, KF21 등 전투기 비교하면 훨씬 작고 날렵했다. 하얀색 유선형 동체는 공기 저항을 최소화하도록 설계됐고 양쪽 날개는 길게 뻗으며 단단한 인상을 줬다. 기수 아래에는 다양한 임무 장비를 장착할 수 있는 모듈 공간이 마련돼 있었고, 측면에는 무장 탑재를 위한 하드포인트가 배치돼 있었다. 붉은색 조종봉은 소형 기체 안에서도 정밀 제어를 위한 역할을 암시했다. AAP는 작지만 유연한 플랫폼으로 미래 전장의 전략적 자산으로 조용히 자리를 잡아가고 있었다.