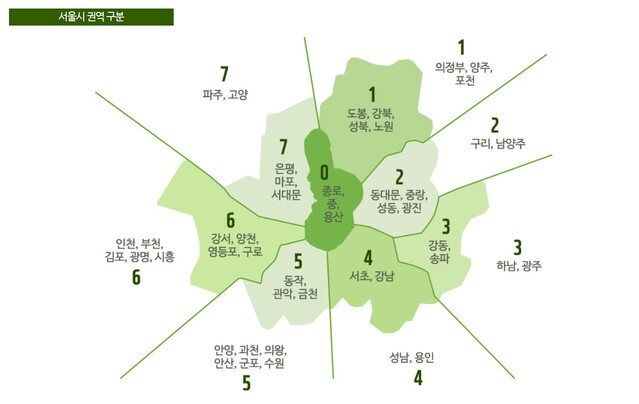

[서울 버스개혁 20년①]준공영제 도입 이후 시내버스 만족도 41%↑버스요금 소득 비중 2.8%, '선진국 최저' 수준업계 "적자 주범 따로 있는데 준공영제 문제로 오도"서비스 향상 위한 합리적 수준의 요금 인상은 불가피

-

- ▲ ⓒ서울시. 15년 연속 서비스 만족도 최고점 기록을 경신 중이다.

[편집자 주]대한민국 수도 서울에 시내버스 준공영제가 도입된 지 내년이면 20년이 된다. 준공영제 도입 이후 버스 사고 건수가 크게 줄었고 서비스 만족도는 눈에 띄게 향상됐다. 서울에서 개혁이 성공하자 대전을 비롯해 대구, 광주, 부산, 인천 등 전국적으로 준공영제가 확대됐다. 이처럼 시내버스 준공영제는 대한민국 교통 역사에 한 획을 그었지만 세월이 흐르면서 여러 문제점도 노출됐다. 버스 요금의 정치화, 영세업체 난립 지속, 차고지 낙후화 등 고질적인 문제가 해결되지 않으면서 일각에서는 '준공영제 폐지' 목소리까지 나오고 있다. 이에 뉴데일리는 앞으로 3회에 걸쳐 시내버스 준공영제의 나아갈 길을 모색하고자 한다.2003년 5월. 서울 동대문구에서 시내버스 기사가 취객과 실랑이를 벌이다 사망하는 사건이 발생한다. 정류장을 한참 지나 버스를 세운 게 화근이었다. 어처구니 없는 죽음에 망연자실한 시민들이 많았지만 한편에서는 버스 기사의 운행 행태 또한 어처구니 없기는 마찬가지라는 목소리도 터져 나왔다. '무정차 시내버스'에 골탕 먹는 시민들이 부지기수였던 탓이다. 그만큼 서울 시내버스 서비스에 대한 시민들의 불만은 높았다.◆20년전 시내버스, 노선 따라 서비스 천차만별2020년대 서울의 대중교통 시스템은 선진국들조차 부러워하는 선망의 대상이 됐다. 하지만 20년 전만 해도 언감생심이었다.특히 버스가 골칫거리였다. 기다려도 오지 않는 버스, 와도 눈앞에서 통과해버리는 버스, 운 좋게 탑승해도 짐짝 취급 받는 버스, 난폭운전에 공포감을 느껴야 하는 버스 등등.나이 지긋한 서울시 공무원들은 '악성민원의 대명사가 시내버스였다'고 추억한다. 준공영제 도입 이후의 버스만 경험한 10대, 20대에게는 상상조차 하기 쉽지 않은 서비스 수준이었다.질 낮은 서비스의 원인이 기사 탓만은 아니었다. 승객과 마찬가지로 기사 역시 피해자에 가까웠다. 서울시는 버스노선 조정권이 없었다. 민간업체의 버스노선은 특허권으로 법적 보호를 받고 양도·양수에 상속까지 가능했다.덕분에 승객이 많은 알짜노선, 황금노선을 가진 업체는 '땅짚고 헤엄치기' 영업을 했다. 반대로 수익성이 낮은 노선을 가진 업체는 고의로 사고까지 발생시키며 어떻게든 알짜노선에 발을 걸치려 했다. 그 결과 굴곡노선, 장거리노선, 중복노선이 횡행했다.알짜노선에는 버스들이 서로 진입하려 난리통이 벌어졌다. 기사들은 다른 업체에 승객을 뺏기지 않으려고 과속운전과 난폭운전을 일삼았다. 고용주는 사고가 나건 말건 오히려 이를 독려했다. 수익 중심으로 노선이 운영되면서 시민들은 코앞 동네를 둘러둘러 가야 했다. 오죽하면 '타고 가나 걸어 가나 도착시간은 똑같다'는 말이 나올 정도였다. 반대로 수익성이 없거나 낮은 동네는 버스 서비스 자체가 제공되지 않았다. 그야말로 '총체적 난국' 수준이었다. -

- ▲ <2004년 서울 버스체계 개편 주요 내용> △간선과 지선으로 노선 개편 △권역별 버스번호 체계 개편 △준공영 개념의 운영체계 도입 △버스사령실 운영 및 평가체계 도입 △신교통카드시스템 구축 △중앙버스전용차로제 확대 △거리비례 통합요금제 도입

◆매번 실패한 버스개혁...준공영제에서 답을 찾다수 십년 간 누적된 문제를 해결하기 위해 조순, 고건 등 민선 시장들은 교통개혁에 팔을 걷어부쳤다. 하지만 번번이 실패했다.2002년 당선된 이명박 시장도 교통개혁에 나섰다. 사업가 출신의 이 시장은 과거의 실패를 거울 삼아 접근방식을 달리 했다. 교통개혁 책임자에 민간 전문가를 임명했고 준비 작업에만 2년의 시간을 쏟아부었다. 공무원 주도가 아니라 시민단체, 전문가, 업계, 관계기관 등이 참여하는 버스개혁시민위원회를 발족시켜 이해관계를 조정토록 했다.지금은 고인이 된 정두언 당시 부시장은 '청계천보다 더 어려운 교통개혁'이라는 제목의 회고 글에서 다음과 같이 기술하고 있다."이명박의 교통개혁은 전형적인 좌파 정책이다. 공공서비스인 버스 노선은 정부 수립 이후 매매를 하고 상속을 하는 등 사유화 되었다. 그 결과 버스는 돈이 되는 곳으로만 다녔다. 시내에만 버스가 바글바글하고 외곽 지역은 한참 기다려야 버스가 왔다. 서울 중심가의 교통체증은 좀처럼 개선되지 않았다. 버스노선을 재정리 하려면 노선이 겹치는 것을 솎아내야 했다. 알짜 노선을 포기해야 하는 회사들은 당연히 강하게 반발할 수밖에 없었다. 이것을 풀어낸 기본 아이디어는 '버스 회사가 적자가 나면 서울시에서 보전해준다'는 것이었다."개혁의 핵심은 서울시가 노선조정권을 확보하는 것이었고 이를 위해 시장경제 원리를 거스르는 좌파정책(준공영제)도 서슴지 않았다는 얘기다. 정 부시장은 당시 이념에 사로잡히지 않고 중도실용주의를 표방한 MB였기에 가능했다는 개인 의견도 덧붙였다. -

- ▲ ⓒ서울시

◆세계가 부러워한 '버스혁명'...핵심은 서비스 개선2004년 7월 1일. 드디어 서울 시내버스 준공영제가 닻을 올렸다. 첫 한 달은 혼돈 그 자체였다. 하룻밤 만에 전체 노선이 전면 개편되자 시민들은 적응에 어려움을 겪었다. 새롭게 도입된 교통카드 시스템도 여러 문제를 일으켰다. 하지만 서울시 전 직원들이 전격 보완에 매달려 빠르게 안정을 찾아갔다. 7월 초 하루 최대 7천건을 넘은 교통민원이 8월 들어서는 1천건 아래로 잦아들었다. 초기 혼란이 진정되자 개혁의 성과는 빛을 발하기 시작했다.서울시에 따르면 2003년 8천177건에 달했던 버스 사고는 2019년 2천610건으로 68%나 감소했다. 교통민원 건수 역시 2014년 1만1천787건에서 2018년 7천799건으로 34% 줄어들었다. 덕분에 시민 만족도는 2006년 59.2점에서 2021년 83.4점으로 41% 향상됐다. 15년 연속 최고점 경신 기록을 이어나가고 있다.이 뿐만이 아니다. 버스 정시도착 비율은 2006년 87.3%에서 2018년 95.3%로 크게 개선됐다. 버스전용차로의 확대로 버스 통행 속도가 개선됐고 정류소도 1천개 넘게 늘어나면서 시민들의 버스 접근성이 눈에 띄게 개선됐다.2002년부터 2006년까지 서울시에서 버스개혁 실무를 맡았던 황보연 서울시립대 교통공학과 교수(당시 서울시 교통정책개발팀장)는 "준공영제 아이디어 덕분에 서울 시내버스 노선을 업체들로부터 일거에 회수해 효율적으로 전면 재배치할 수 있었다"며 "지하철, 마을버스와의 연계성까지 종합적으로 고려해 촘촘하게 거미줄처럼 대중교통 체계가 완성된 것은 전 세계적으로 드문 사례"라고 설명했다.서울시의 교통개혁 성공은 많은 해외 도시들의 관심을 집중시켰다. 제일 먼저 일본 교통학회에서 서울시를 방문해 단시일 내 전면적인 개혁 성공에 놀라움을 표시했다. 이후에도 독일, 중국, 인도, 필리핀, 인도네시아, 대만 등에서 기자단이 방문해 성공 사례를 취재해 갔다.2005년에는 UITP(세계대중교통연맹) 대중교통 평가단이 서울교통개편의 우수성을 인정하는 인증패를 수여했고 같은 해 과학기술 분야 싱크탱크인 WTN(세계기술네트워크)은 '2005 세계기술대상' 환경부문 단체상을 서울시에 수여했다. WTN은 특히 수도권 교통상황을 한눈에 파악할 수 있는 서울 TOPIS(종합교통관리센터)와 첨단 IT기술이 접목된 신교통카드 시스템을 높이 평가했다. -

- ▲ ⓒ한국교통연구원

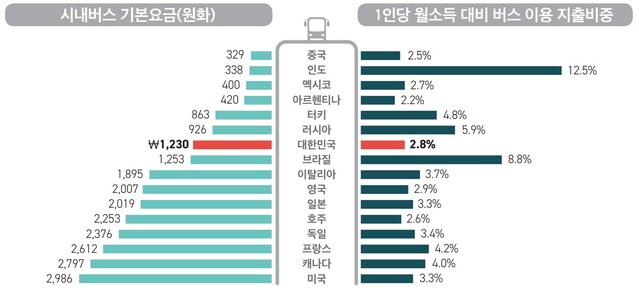

◆버스 요금 '최하위' 수준...합리적 인상 불가피서울시가 도입한 시내버스 준공영제는 '교통혁명'으로 불리며 대한민국 대중교통 역사에 한 획을 그었다. 준비기간을 포함해 불과 3년여 만에 '최악' 평가를 '최고' 평가로 변모시켰다.서울의 성공은 지방에 자극을 주었고 대전, 대구, 광주, 부산, 인천 등 전국 5대 도시로 확산되는 데 5년밖에 걸리지 않았다. 하지만 세월이 흐르면서 '준공영제'도 여러 가지 문제점들을 노출시키기 시작했다. 대표적인 문제가 '버스요금의 정치화'다.운송원가는 해마다 오르는데 버스요금은 오르지 않으면서 서울시의 버스회사에 대한 재정지원액은 눈덩이처럼 불어났다.서울시에 따르면 시내버스 운송원가는 인건비 상승, 물가 상승 등으로 연평균 2.5%씩 상승했다. 하지만 버스요금은 2015년 6월 이후 8년째 1천200원에 묶여 오르지 못했다. 그러다 보니 1인 수송시 발생하는 적자액은 2016년에만 해도 140원에 그쳤지만 2021년에는 658원으로 4.7배 폭증했다. 서울 시내버스 전체로 보면 운영손실 규모가 2016년 2천191억원에서 2021년 7천489억원으로 3.4배 불어난 것이다.서울시가 버스 요금을 올리지 못한 것은 정치적 요인이 컸다. 시민들의 표를 얻어 당선되는 민선 시장은 대중교통 요금을 올릴 경우 지지율 하락을 각오해야 한다. 표 떨어지는 결정에 싸인하기보다는 세금을 더 쏟아붓는 게 정치적으로는 이익이다.세금 지원액이 늘어나니 비난의 화살은 지자체가 아닌 버스업계로 모아진다. 인기도 유지하고 책임도 떠넘기니 그야말로 '일석이조'다. 버스회사들은 '혈세먹는 하마'로 둔갑돼 공공의 적이 되고 일부 시민단체들은 '이게 전부 준공영제 때문'이라며 완전공영화를 주장한다.정말 그럴까. 한국교통연구원에 따르면 2017년 기준 우리나라의 1인당 월소득 대비 시내버스 이용 지출 비중은 2.8%로, 미국(3.3%), 캐나다(4.0%), 프랑스(4.2%), 독일(3.4%), 일본(3.3%), 영국(2.9%), 이탈리아(3.7%) 등 대부분의 선진국들보다 낮은 것으로 조사됐다. 이 마저도 표준요금(1천200원)을 기준으로 한 것이고 통합환승할인 평균요금(833원)을 적용할 경우 세계 최저 수준으로 봐도 무방할 정도다. 2015년 이후 요금을 올리지 않았으니 최근 기준으로 비교하면 주요국과의 격차는 더 벌어질 수밖에 없다.김정환 선진운수 대표는 "운전기사 임금, 연료비를 제외하면 사업자가 직접 핸들링 할 수 있는 부분은 전체 원가의 20% 미만"이라며 "시내버스 운영 적자의 주범은 오르지 않는 요금인데 버스업체와 준공영제가 문제의 전부인 것처럼 오도돼 답답한 심정"이라고 하소연했다.그는 "한 언론에서는 서울시가 재정지원 조건만 변경하면 버스회사가 노선권을 반납할 수밖에 없고 그렇게 되면 지자체가 운영하는 완전공영제로 넘어갈 수 있다는 이야기까지 공공연하게 하고 있다"며 "하지만 준공영제의 배경과 역사, 법 체계, 원가구조 등을 종합적으로 고려하면 결코 할 수 없는 이야기"라고 목소리를 높였다.