서울대와 첨가제 기반 계면 안정화 기술 공동연구불소·실리콘 포함 TDFA가 고체 전해질 계면 형성에 미치는 영향 분석국제 학술지 '에너지 저장 재료'에 지난달 온라인 게재

-

- ▲ 왼쪽부터 고려대 화공생명공학과 유승호 교수, 서울대 성영은 화학생물공학부 교수(이상 공동 교신저자), 서울대 박은빈 석박사통합과정, 고려대 이영훈 박사후 연구원(이상 공동 제1저자).ⓒ고려대

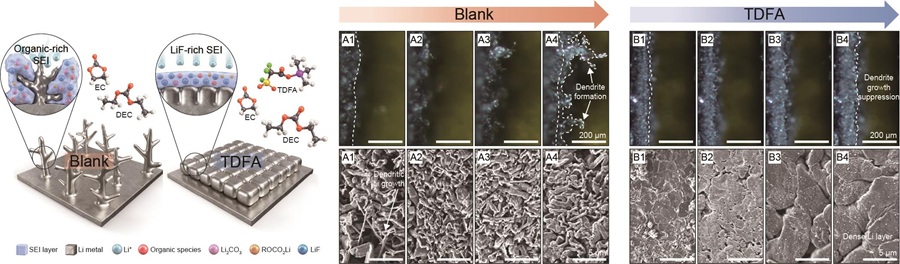

고려대학교는 화공생명공학과 유승호 교수 연구팀이 서울대 성영은 교수 연구팀과 공동연구를 통해 리튬 금속 배터리 수명 저해 문제 해결을 위한 전해질 첨가제 TDFA(표면 안정제 역할의 첨가제)의 계면 안정화 메커니즘을 규명했다고 12일 밝혔다.리튬 금속 배터리는 기존 리튬이온 배터리보다 이론적으로 10배 이상의 용량을 지녀 에너지 밀도 한계를 극복할 차세대 전지 기술로 주목받는다. 그러나 충·방전이 반복되며 리튬이 고르게 쌓이지 않아 표면이 불안정해지고, 이로 인해 배터리 용량이 줄고 수명도 짧아지는 문제가 있다.연구팀은 이런 문제를 해결하기 위해 불소와 실리콘을 동시에 포함한 첨가제 TDFA가 고체 전해질 계면(SEI, 리튬 이온의 전달을 조절하고 음극을 보호하는 전극 표면에 형성되는 얇은 층) 형성과 솔베이션 구조(전해질 내에서 리튬 이온을 둘러싼 용매 분자의 배열)에 미치는 영향을 분석했다. 그 결과 TDFA가 전해질 내에서 먼저 환원되며 LiF(불화리튬)가 풍부한 SEI가 자발적으로 형성되는 것을 확인했다. 또한 시뮬레이션과 현미경 분석을 통해 TDFA가 첨가된 환경에서 이온의 이동성이 향상되고, 리튬이 균일하게 쌓이는 과정을 관찰했다. -

- ▲ TDFA 첨가제가 리튬 금속 음극의 증착 형태에 미치는 영향을 나타낸 모식도와 우수한 덴드라이트 억제 효과.ⓒ고려대

연구팀은 TDFA가 덴드라이트(전극 표면에 리튬 결정이 쌓이는 현상) 생성을 억제하고, 안정적인 계면을 형성해 배터리 수명과 충전 효율 개선에 중요한 역할을 한다는 사실을 증명했다. 이번 연구는 리튬 금속 계면에서 첨가제의 작용 방식을 정밀하게 밝혀 차세대 리튬 금속 배터리 상용화를 위한 계면 설계 전략에 중요한 방향성을 제시했다는 점에서 의미가 크다.유승호 교수는 "리튬 금속 배터리의 상용화를 위해선 계면 안정성과 리튬 증착 제어가 핵심"이라며 "이번 연구는 첨가제를 활용한 SEI 제어 메커니즘을 밝혀낸 것으로 차세대 고에너지 밀도 전지 실현에 기여할 것"이라고 말했다.이번 연구 결과는 국제 학술지 '에너지 저장 재료(Energy Storage Materials)'에 지난달 19일 온라인 게재됐다. 유 교수와 성 교수가 공동 교신저자, 고려대 이영훈 박사후연구원과 서울대 박은빈 석박사통합과정이 공동 제1저자로 참여했다.이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 중견연구자 및 국제공동연구 지원 사업의 지원을 받아 수행됐다. -

- ▲ ⓒ고려대