UV 접착제로 DLP 프린터 출력물과 아크릴 기판 접합200㎛ 이하 극미세 채널 성형의 한계 극복국제 저명 학술지 '바이오칩 저널'에 논문 게재이승민 학생, 제1저자로 참여

-

- ▲ 기계시스템공학부 연구팀. 윗줄 왼쪽부터 시계방향으로 김도현 교수, 이승민 학생(제1저자), 이찬 석사과정생, 김영빈, 허보석, 김진태 졸업생.ⓒ명지대

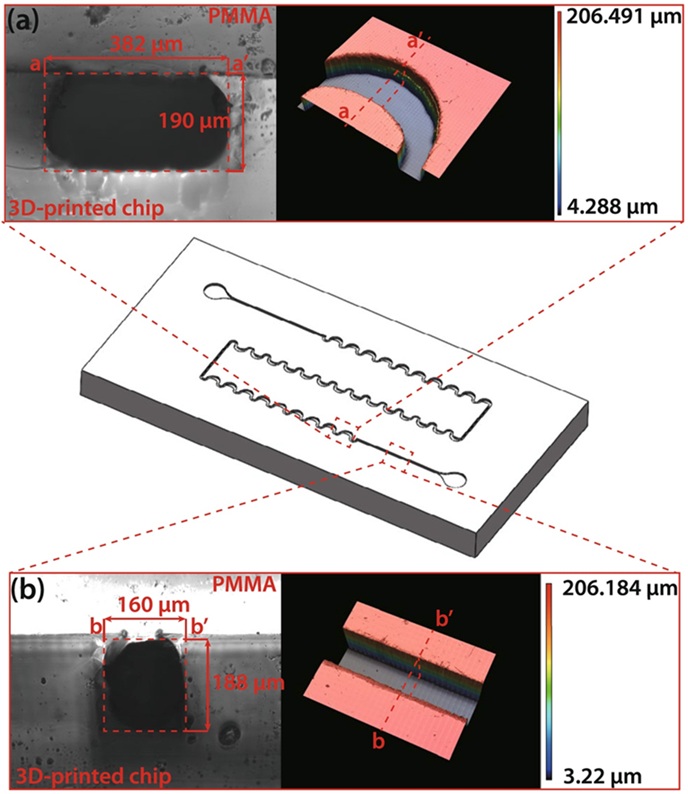

명지대학교는 기계시스템공학부 김도현 교수 연구팀이 고해상도 디지털 광처리(DLP) 방식의 3D 프린터로 출력한 미소유체 칩(microfluidic chip)에서 발생하는 투명도 저하 문제와 200마이크로미터(㎛, 1㎛=1m의 100만분의 1) 이하 극미세 채널 성형의 한계를 동시에 극복하는 기술을 제시했다고 4일 밝혔다.DLP 3D 프린팅은 복잡한 3차원 유체 구조를 고해상도와 높은 처리량으로 직접 출력할 수 있기 때문에 미세유체 소자의 프로토타입 제작에 널리 사용돼 왔다. 그러나 DLP 프린팅된 칩은 광학적 반투명성으로 인해 광학적 검출과 현미경 관찰이 어려워 일반적으로 시간이 많이 걸리는 후처리가 필요하다. 또한 100㎛ 미만 작은 채널의 모노리식 프린팅은 미경화 수지 배출의 어려움으로 인해 특히 까다롭다. -

- ▲ ⓒ명지대

이런 문제를 해결하기 위해 연구팀은 UV 접착제(광경화형 접착제)를 이용해 DLP 프린터 출력물과 아크릴(폴리메틸메타크릴레이트, PMMA) 기판을 접합하는 기술을 개발했다. 이를 통해 76㎛ 수준의 극미세 채널 구현과 더불어 칩의 투명도를 크게 향상하는 데 성공했다. 이는 머리카락 굵기(약 100㎛)보다 가는 미소유체 네트워크를 구현한 것이다.이 기술은 3D 프린팅의 빠른 제작 속도와 맞춤형 설계의 자유도는 유지하면서도 이를 미소유체 칩 제조에 이용할 때 발생하는 기술적 한계를 개선했다는 점에서 의미가 있다.또한 질병 진단, 백신 합성, 생물학 연구 등 다양한 분야에서의 응용 가능성도 확인됐다.이번 연구 논문은 저명한 국제 학술지 '바이오칩 저널(BioChip Journal)'에 게재됐다. 이승민 학생이 제1저자, 이찬 석사과정생, 김영빈·허보석·김진태 졸업생이 연구원으로 각각 참여했다.이번 연구는 명지대 2024년도 교내연구비 지원사업의 지원을 받아 수행됐다. -

- ▲ 명지대학교 전경. 우측 상단은 임연수 총장.ⓒ명지대