국내은행 해외자산 26% 동남아 발생 건설·부동산 경기침체에 부실채권 비율 증가美, 캄보디아 49%·베트남 46% 높은 수준 관세 부과“동남아 진출 국내 은행 부실 확대 가능성 높아 … 건전성 강화 필요”

-

- ▲ ⓒ금융감독원

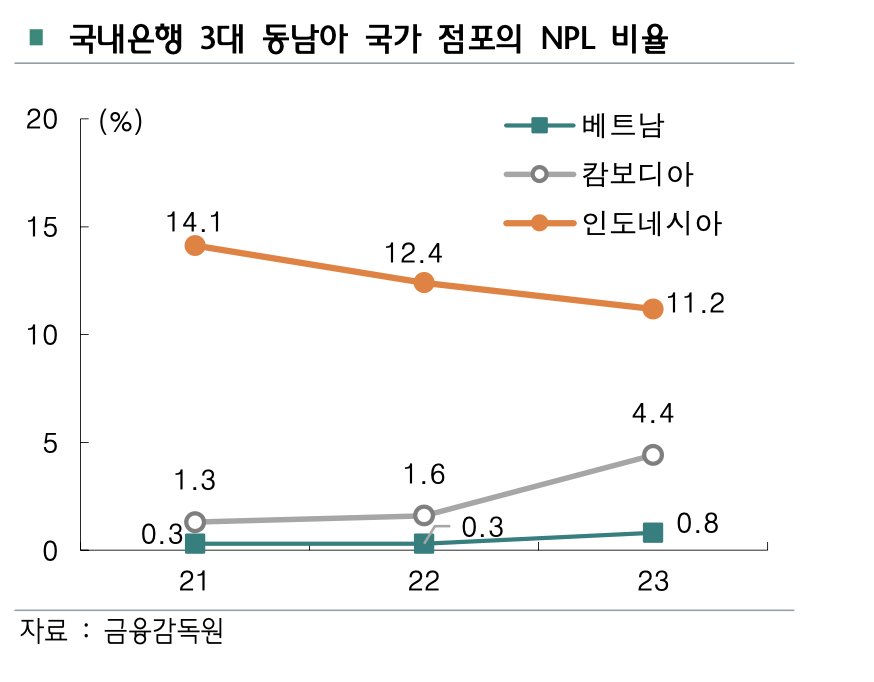

국내 시중은행들이 동남아시아 시장에서 부실채권 증가로 골머리를 앓고 있다. 미래 먹거리를 찾아 높은 성장잠재력을 지닌 동남아 시장에 저마다 뛰어들었지만 현지 부동산 경기 침체의 충격을 고스란히 받고 있는 것이다.여기에 도널드 트럼프 미국 대통령의 상호관세 충격까지 맞물리면서 동남아 지역의 경제적 불확실성이 더욱 확대될 전망이다.10일 하나금융연구소의 '동남아 주요국 은행의 부실채권 현황 및 시사점' 보고서에 따르면 국내은행 해외점포의 총자산 2102억 달러(2023년 말 기준) 중 555억 달러(26.4%)가 동남아에 집중돼 있는 것으로 나타났다.국내 은행의 동남아 총자산은 2021년 477억달 러에서 2022년 540억 달러, 2023년 555억 달러로 매년 증가하고 있다.국내 은행이 동남아시아에서 벌어온 당기순이익은 2022년 1억5300만 달러에서 2023년 4억8000만 달러로 크게 늘었다. 특히 베트남에서 2023년 기준 3억3000만 달러를 벌어들였다. 같은 해 미국(500만 달러) 중국(1억3500만 달러) 일본(1억3400만 달러) 등이었다.신한금융의 경우 지난해 금융지주 중 처음으로 당기순이익에서 글로벌 부문이 차지하는 비중이 15%를 넘어서는 등 국내 은행들이 동남아 시장에서 가파른 성장세를 보이고 있다.하지만 현지에 진출한 국내은행들의 NPL(부실채권) 비율도 빠르게 상승하고 있다. 주요 원인은 코로나19 이후 금리 상승 영향으로 인한 주택수요 위축 및 건설, 부동산 부진 등이다.베트남 은행의 NPL 비율은 지난해 4.6%로 집계했다. 2021년까지 2%대 미만을 기록했지만 2022년 말 급증하기 시작하면서 지난 2023년부터는 4%대 중반을 이어가고 있다.캄보디아의 경우 2022년 NPL 비율은 3.1%였지만 2023년 5.4%, 지난해 상반기 6.3%로 급등했다. 인도네시아는 지난해 상반기 2%대를 유지하고 있지만 최근 불확실성이 더해지며 가계 부실대출 증가율이 가파르게 오르고 있는 것으로 알려졌다.동남아에 진출한 국내은행의 NPL 비율도 베트남의 경우 2022년 0.3%에서 2023년 0.8%로 두배 넘게 올랐다. 같은 기간 캄보디아는 1.6%에서 4.4%로 3배가량 증가했고 인도네시아의 2023년 부실채권 비율은 11.2%에 달했다.이들 지역에서는 2020년 이후 주택시장 호황으로 부동산담보대출이 확대됐지만 지난 2023년 중국 투자 감소로 부실화되며 부실대출 증가율이 가파르게 오르고 있다.장혜원 하나금융연구소 수석연구원은 “국내은행 해외점포의 현지화 수준이 높아짐에 따라 동남아에 진출한 국내은행의 NPL 비율 상승세도 당분간 지속될 전망”이라며 "동남아 진출 국내 은행 최근 부실 확대 요인 등을 감안해 여신 포트폴리오 재정비 등 자산 건전성 관리에 집중할 필요가 있다”고 분석했다.도널드 트럼프 미국 대통령이 동남아 국가들에 높은 수준의 상호관세를 책정하면서 불확실성이 더욱커지며 이들 국가에 진출한 국내 시중은행들의 부담은 더욱 가중될 전망이다. 미국은 캄보디아 49%, 베트남 46%, 태국 26%, 인도네시아 32% 등 관세를 부과하기로 발표했다.트럼프 대통령이 전날(9일) 중국을 제외한 국가에 대해 90일간 상호관세 부과를 유예하기로 했지만 경제적 불확실성은 여전히 큰 상황이다.금융권 관계자는 “동남아는 높은 경제성장률 대비 금융시장이 발달하지 못해 금융권에서 블루오션으로 주목받으며 적극적인 관심이 이어져 왔다”며 “미국이 최근 동남아 국가에 높은 강도의 상호관세를 부과하며 자산건전성 악화 우려가 더 커진 만큼 이에 대한 대응 및 관리 등 전략이 필요해 보인다”고 말했다.