美·中 제3국 기업에 대한 제재 강화 구조적 공급망 리스크 전방위 확산위기 대응책 수립 기업 2.4%에 불과핵심광물 조달처 다변화 등 제도적 지원 필요

-

- ▲ ⓒ한국무역협회

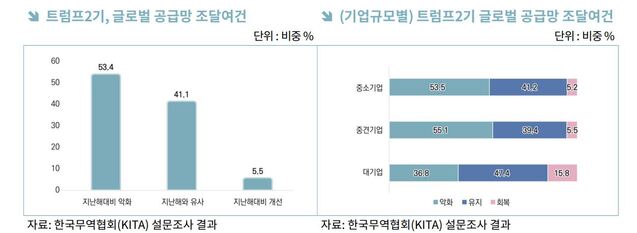

최근 미국의 첨단기술 대중(對中) 수출제한과 중국의 핵심광물 수출통제로 공급망 리스크가 커지면서 우리 기업의 피해를 줄이기 위한 종합적인 대응책 마련이 시급하다는 제언이 나왔다.한국무역협회(무협) 국제무역통상연구원은 ‘트럼프 2기, 미국과 중국의 수출통제에 따른 우리 기업의 공급망 리스크 인식과 시사점’ 보고서를 통해 미·중 양국의 수출통제 범위의 국경 밖 확대로 우리 기업들이 수출 과정에서 공급망 리스크에 직면할 가능성이 커지고 있다고 27일 밝혔다.실제 미국은 해외직접생산규칙(FDPR)을 통해 자국 기술이 포함된 제품을 수출하는 제3국 기업까지 제재하고 있다. 해외직접생산규칙은 미국 기술이나 소프트웨어, 장비를 활용해 외국에서 만든 제품이라도 미국이 지정한 특정 국가로 수출할 경우, 미국 정부의 허가를 받아야 하는 역외 적용 수출통제 규칙을 말한다.중국 역시 지난 12월 제3국 기업을 통제하기 위한 이중용도 품목(민간용과 군사용으로 동시 사용 가능한 물품)의 역외적용 관련 규정을 정비하고, 3월에는 외국 기업이 미국 제재에 협조 시 이를 제재할 수 있는 법적 근거도 마련했다.보고서는 특히 중국의 제3국 기업 제재가 우리 수출에 미치는 영향에 주목해야 한다고 지적했다. 첨단산업 활용도가 높은 핵심광물의 경우 중국 의존도가 극히 높은 상황에서 대미 수출에 직접적인 영향을 미칠 수 있기 때문이다.실제 주요 핵심 광물의 대중국 수입 비중(%)을 보면 ▲산화텅스텐(80.4) ▲탄화텅스텐(91.4) ▲몰리브덴 괴(99.7) ▲희토류 화합물(61.1) ▲희토류 금속(79.8) 등이다.단기적으로는 민간과 공공의 비축 물량 확대를 통해 대응할 수 있지만, 수출허가 지연과 통제 강화가 반복된다면 구조적 공급망 리스크로 전이될 수 있다는게 보고서의 설명이다.무협이 지난해 수출실적 50만 달러 이상 수출 제조기업 740곳을 대상으로 실시한 설문조사에 따르면 응답기업의 절반 이상인 53.4%가 전년 대비 공급망 조달 여건이 악화될 것으로 예상했다. 또한 이러한 공급망 위기에 대해 적절한 대응책을 수립한 기업은 2.4%에 불과했으며, 절반 이상(51.8%)은 특별한 대책이 없는 것으로 조사됐다.기업들이 추진 중인 주요 대응 전략(복수응답)으로는 ▲수급처 다변화 모색(64.7%) ▲공급망 모니터링 강화(42.6%) 등 이었다.우리 기업들은 양국의 무역제재에 대한 애로로 ▲환율 변동으로 인한 원자재 가격 상승(63.4%)을 가장 많이 꼽았으며 ▲원자재·중간재 수급(42.4%) ▲중국 수출통제에 따른 통관 지연(24.9%) 등이 뒤를 이었다. 이에 가장 필요로 하는 지원정책으로는 ▲정책금융 확대(60.0%) ▲수급처 다변화 지원(42.3%) 등인 것으로 조사됐다.보고서는 공급망 불확실성 확대에 대해 ▲조달처·수출처 다변화 등 공급망 다변화 전략 강화 ▲핵심 광물의 안정적 확보를 위한 G2G 자원 협력 확대 ▲ 양국 제재 충돌 대비한 기업 보호 장치 마련 ▲리스크 기업에 대한 우선적 정책금융 확대 등 4가지 전략으로 대응할 것을 제안했다.진실 한국무역협회 선임연구위원은 “트럼프 2기 행정부 이후 미중 갈등이 격화됨에 따라 우리 기업들은 원가 상승과 수급 단절 가능성이라는 이중고를 겪고 있다”고 분석했다.그러면서 “기업들이 인도, 인도네시아 등 글로벌 사우스 국가로 수출처 및 공급망을 다변화할 수 있도록 지원하고, 미·중 수출통제 충돌에 대비하여 외국 제재 준수에 대한 전문가 판단 등 가이드 라인 지원, 타국 제재 불이행 시 불이익에 대한 보상 체계 마련 등 우리 기업을 보호할 수 있는 제도적 장치가 마련돼야 한다”고 강조했다.