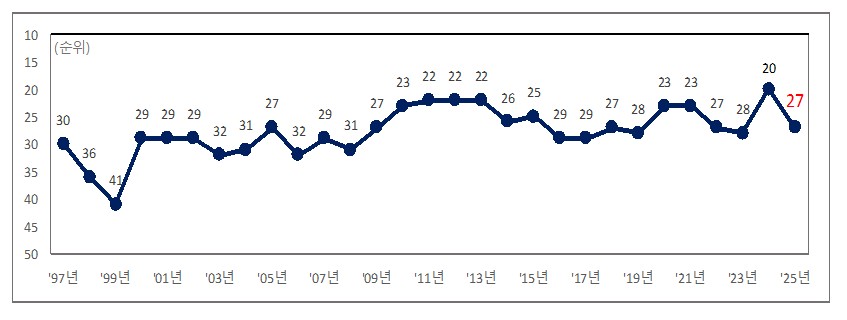

IMD 국가경쟁력 20위→27위 '뒷걸음질' 기업 효율성, 21계단 급락한 44위 기록

-

- ▲ IMD 국가경쟁력 한국 순위변화 추이. ⓒ기획재정부

스위스 국제경영개발대학원(IMD)이 발표한 국가경쟁력 순위에서 한국이 전년 대비 7계단 하락한 27위를 기록했다. 기업 효율성과 인프라 순위 하락이 원인이 된 것으로 평가된다.17일 기획재정부에 따르면 스위스 IMD가 발표한 '2025년 국가경쟁력 평가 결과'에서 한국은 69개국 중 27위를 차지했다. 지난해보다 7계단 하락한 것이다.스위스 IMD 국가경쟁력 순위는 경제 성과, 정부 효율성, 기업 효율성, 인프라 등 4개 분야, 20개 부문별로 매년 세계 기업인 대상 설문조사와 전년도 계량지표를 반영해 각국의 순위를 매긴다.한국은 스위스 IMD의 국가경쟁력 평가 분야인 경제 성과(11위), 정부 효율성(31위), 기업 효율성(44위), 인프라(21위) 중 기업 효율성이 가장 낮았고 정부 효율성도 중위권 수준에 그쳤다. 또 20개 부문별 순위에서 6개 부문을 제외한 14개 부문이 일제히 내리막이었다.올해 평가를 분야별로 보면 경제 성과는 지난해 16위에서 올해 11위로 5계단 상승하면서 전체 순위 상승을 견인했다. 구체적으로는 국제무역(47위→34위), 국제투자(35위→21위), 물가(43위→30위) 등에서 순위가 올랐다.정부 효율성도 지난해 39위에서 31위로 8계단 올랐다. 재정(38위→21위), 조세 정책(34위→30위), 제도 여건(30위→24위) 등의 세부 항목의 순위가 상승한 영향이다. 다만 기업여건(47위→50위)과 사회여건(29위→36위) 부문은 하락했다. 반면 기업 효율성과 인프라는 크게 뒷걸음질 치며 종합순위 하락의 주요 원인으로 작용했다.기업 효율성 분야는 지난해 23위에서 44위로 21계단이나 떨어졌다. 전 부문 순위가 일제히 하락한 가운데 생산성(33위→45위), 노동시장(31위→53위), 경영관행(28위→55위), 태도·가치관(33위→11위) 등이 두 자릿 수로 하락하며 순위를 끌어내렸다.생산성 부문에서 대기업 경쟁력(41위→57위), 디지털 기술 사용(11위→ 26위) 등이 급락했다. 노동시장 부문도 사정은 비슷하다. 인재 유치(6위→29위) 등이 큰 폭으로 하락하며 기업들의 인력 관리 체계에 경고등이 켜졌다. 경영관행 부문도 기업의 기회·위협 대응(17위→52위), 기업의 민첩성(9위→46위)이 곤두박질쳐 변화에 대한 대응력이 크게 약화되고 있는 것으로 나타났다.인프라 분야도 전 부문 순위가 하락하며 지난해 11위에서 21위로 10계단 떨어졌다. 구체적으로는 기본 인프라(14위→35위), 기술 인프라(16위→39위), 과학 인프라(1위→2위), 보건·환경(30위→32위), 교육(19위→27위) 등이 일제히 하락하며 기반 체계 전반의 경쟁력이 약화되고 있음을 반증했다.기본 인프라 부문에서 도시관리(4위→28위), 유통인프라 효율성(3위→28위) 등이 상위권에서 밀려났다. 기술 인프라 부문도 디지털 ·기술 인력 구인(28위→59위), 사이버보안(20위→40위) 등이 큰 폭의 하락을 기록했다. 과학 인프라 부문은 지식재산권 보호(31위→52위), 지식 이전(25위→40위)이 하락을 이끌었다. 보건·환경 부문에서 환경오염(40위→47위), 삶의 질(36위→41위) 순위가 밀려났고 교육 부문도 초중등 교육(31위→49위), 대학 교육(46위→58위)이 하위권에 머물렀다.