은행‧신용카드사 VS 전자지갑업체, 소비자에 불리예금자보호‧사생활 노출 확대 이슈, 보호방안 고민해야

-

- ▲ ⓒ한국은행

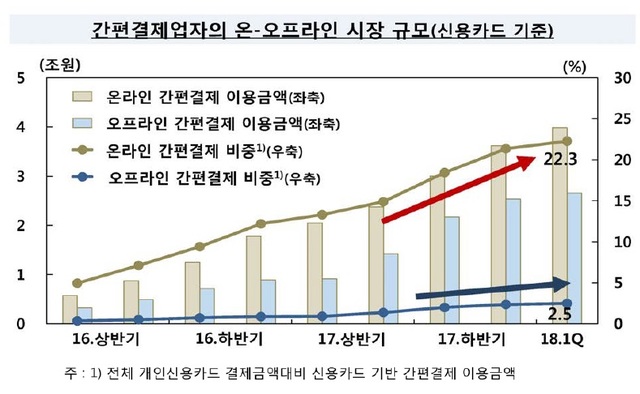

정부가 현금 없는 사회를 추진하면서 간편결제 등 지급결제 분야도 점차 활성화되고 있다. 한국은행에 따르면 우리나라 소득의 85%는 이미 카드 등 비현금수단으로 지불하고 있다.

삼성페이 등 전자지갑 사용자도 늘고 있는데 간편결제 과정에서 금융사고가 날 경우 그 책임을 누가 져야 하는지에 대한 문제가 이슈로 떠오르고 있다.

2일 윤성관 한국은행 팀장은 국회입법조사처와 서울대학교 금융법센터 주최로 열린 '지급결제제도와 금융소비자보호'라는 토론회에서 전자지갑서비스업 관련사고 발생시 책임소재가 명확하지 않을 수 있다고 우려했다.

전자지갑은 스마트폰에 모바일 신용카드, 멤버십카드, 쿠폰, 전자화폐 등을 담아두고 결제·관리하는 전자 지불 시스템을 이른다. 전자지갑의 대표적 예로는 삼성전자의 삼성페이, 롯데멤버스의 L.Pay, 신세계 아이앤씨의 SSGPAY 등이다.

아직까지 우리나라에서 전자지갑서비스 관련 금융사고가 난 적은 없으나 만약 이러한 사고로 소비자 피해가 발생한 경우 책임 분쟁이 일어날 수 있다는 지적이 나온다.

윤 팀장은 "현재 1차적 책임은 전자금융업자가 지고 있으나 세부적으로 들어가면 은행과 신용카드사, 전자지갑업체(전자금융보조업자)의 책임소재가 불분명할 수 있다"며 "이들에 대한 면책사유도 있어 소비자에게 불리한 면이 있다"고 지적했다. -

예금자보호도 또 다른 이슈다. 삼성페이 등에서 전자지갑형 선불카드가 출시되고 있으나 선불금계정내 자금에 대한 예금자보호가 되고 있지 않고 있어서다. 은행과 달리 전자지갑업체가 도산 혹은 파산할 경우 선불카드내 돈은 예금보호가 되지 않는다.

윤 팀장은 "선불카드가 아직 활성화 초기 단계지만 앞으로 예금자 보호문제가 대두될 수 있다"며 "선불업자들이 예금자보호 대상으로 편입하는 방안에 대한 고민이 필요하다"고 말했다.

사생활 정보 노출을 제어하는 방안의 필요성도 제기됐다.

전자지갑은 플라스틱 카드 이용보다 복수의 지급수단에 대한 이용정보가 종합적으로 관리돼 이용자의 사생활 정보 노출이 확대될 수 있어서다. 전자지갑 안에는 신용카드와 체크-직불카드-휴대폰정보를 비롯해 은행계좌 기반의 선불계정 등록을 통한 이용이 가능하다.

윤 팀장은 "전자지갑에 계좌번호와 신용정보, 직불카드 등이 포함되고 향후 모든 지급행위를 전자지갑으로 하는 날이 올 텐데 이 경우 사생활을 어디까지 제어할 것인지가 관심사로 떠오를 것"이라고 말했다.