50인·300인 일률적 '계단식 규제'대한상의 "저성장, 기업 생태계 왜곡"

-

- ▲ ⓒ뉴시스

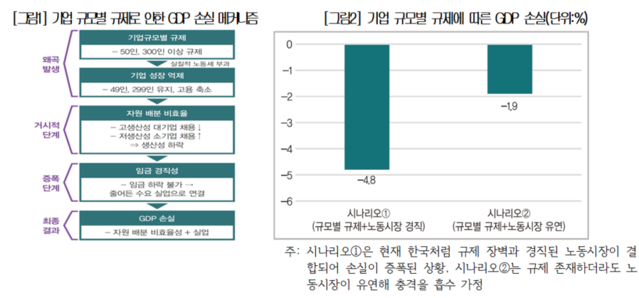

한국 경제의 저성장 원인으로 기업 규모가 커질수록 부담이 급증하는 규제 구조가 지목됐다. 기업이 일정 규모를 넘는 순간 규제와 비용이 한꺼번에 늘어나면서, 성장을 회피하거나 기업을 쪼개는 전략이 확산됐고 그 결과 생산성과 고용 구조가 동시에 왜곡됐다는 진단이다. 이로 인한 국내총생산(GDP) 손실은 연간 111조원에 달하는 것으로 추정됐다.대한상공회의소 SGI(지속성장이니셔티브)가 20일 공개한 보고서를 보면 기업 규모별 차등 규제가 한국 경제의 성장 동력을 약화시키는 구조적 요인으로 작동하고 있다. 보고서는 기업 생태계 왜곡으로 인한 GDP 손실이 약 4.8%에 이르며, 2025년 기준으로 환산하면 111조원 규모에 해당한다고 분석했다.보고서는 한국의 기업 규제가 50인, 300인 등 특정 구간을 기준으로 급격히 강화되는 ‘계단식 구조’를 갖고 있다고 지적했다. 이로 인해 기업들은 인력과 매출이 일정 수준에 도달하면 성장을 멈추거나 법인을 분할해 규제를 회피하는 선택을 하게 된다는 것이다.실제로 소기업이 5년 뒤에도 같은 규모에 머무는 비율은 최근 약 60%에 달했다. 이는 1990년대 40%대에서 크게 높아진 수치다. 반면 소기업이 중견기업으로 성장할 확률은 과거 3~4%에서 최근 2%대로 낮아졌고, 대기업으로 도약할 가능성은 0.05% 미만으로 사실상 희박한 수준으로 분석됐다.퇴출 역시 원활하지 않다. 과거 60% 수준이던 기업 퇴출률은 최근 40% 이하로 떨어졌다. 경쟁력을 상실한 기업이 시장에 잔존하면서 인력과 자본이 생산성이 낮은 부문에 묶이는 현상이 나타나고 있다는 지적이다. -

- ▲ ⓒ대한상의

기업 생태계 왜곡은 생산성과 고용 지표에서도 확인된다. 한국 제조업에서 10~49인 소기업의 노동생산성은 250인 이상 대기업의 30.4% 수준에 불과하다. 이 격차는 OECD(경제협력개발기구) 국가 가운데 가장 큰 수준이다.문제는 고용 구조가 생산성과 반대로 형성돼 있다는 점이다. 한국 제조업 고용의 42.2%가 소기업에 집중돼 있는데, 이는 OECD 평균(22.7%)의 두 배에 가깝다. 반면 대기업 고용 비중은 28.1%로 OECD 평균 47.6%에 크게 못 미친다. 생산성이 낮은 부문에 인력이 고착되면서 경제 전체 효율이 떨어지는 구조가 굳어졌다는 설명이다.SGI는 여기에 노동시장 경직성이 결합되면서 인력 재배치가 원활하지 않고, 저생산성 구조가 장기간 유지되는 악순환이 형성됐다고 분석했다.보고서는 저성장 탈출을 위한 해법으로 기업 성장 유인을 복원하는 제도 개편을 제시했다. 핵심은 세 가지다.첫째, 매출·고용 증가율 등 혁신 성과를 기준으로 지원을 차등화하는 ‘Up-or-Out’ 방식이다. 성과 기업에는 지원을 확대하고, 성장 의지가 없는 기업은 지원을 중단해 자원이 혁신 기업으로 이동하도록 유도해야 한다는 제안이다.둘째, 담보 중심의 은행 대출 위주 금융 구조에서 벗어나 기업주도형 벤처캐피탈(CVC) 규제 완화와 민간 모태펀드 활성화 등 투자 중심 자금조달 체계를 구축해야 한다고 강조했다.셋째, 기업 규모가 커질수록 의무가 급증하는 계단식 규제를 완화하고, 투자·고용 기여도에 비례해 혜택이 늘어나는 ‘성장 유인형’ 조세·지원 체계로 전환해야 한다고 제안했다.박정수 서강대 경제학과 교수는 “최근 정부가 기업 성장을 저해하는 구조적 문제를 인식하고 대책을 내놓은 것은 긍정적이나, 관건은 현장에서의 속도감 있는 이행”이라며 “규제와 조세 제도의 과감한 재설계를 통해 기업들이 자발적으로 생산성을 높일 수 있는 유인체계를 다시 세워야 한다”고 말했다.

![[단독] 삼성전자 외국인 보유율 50% 깨졌다 … 지난해 4월 ‘관세 공포’ 이래 최초](https://image.newdaily.co.kr/site/data/thumb/2026/03/06/2026030600254_0_thumb.jpg)