3→6일 미뤄진 보정심 … 10일 전 최종 결론의사 세대간 갈등 … 젊은의사들 '총알받이' 트라우마예측치 보다 낮아진 증원폭 … 울며 겨자먹기식 통과 수순밟나

-

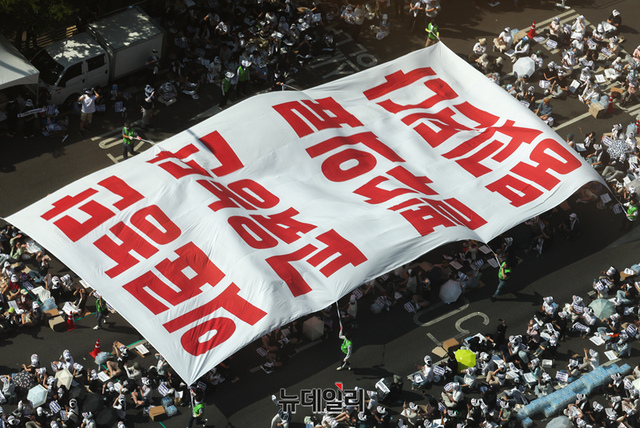

- ▲ 지난 2024년 대한의사협회 주도로 열린 의대증원 반대 전국 의사 총궐기대회 현장. ⓒ뉴데일리DB

2027학년도 의대 증원 규모가 500~700명대 구간으로 압축되며 늦어도 오는 10일 최종 결론이 나는 가운데 '절대 수용 불가'를 고수하는 대한의사협회(의협)와 주요 의사단체 지도부의 강경한 태도 이면에 복잡한 내부균열이 감지된다.가장 큰 변수는 세대 간 갈등이다. 지난 2000명 증원 사태에서 '총알받이'로 내몰렸던 젊은 의사들의 냉소와 기성세대의 목소리가 충돌하며 세대 간 갈등이 임계점에 달했다. 여기에 이재명 정부의 '무관용 원칙'이 수면 위로 떠오르면서 증원 폭이 500명대로 조율될 경우 '울며 겨자 먹기'식 합의에 무게가 실린다.의료계에 따르면 의협은 3일 보건의료정책심의위원회(보정심) 결과에 따른 투쟁 로드맵을 구체화할 방침이었지만 이날 국무회의 등 사유로 오는 6일로 미뤄졌다. 이때 증원 수치가 베일을 벗을 것으로 관측된다. 이후 복지부는 10일 이전에 의사결정을 완료한다는 방침이다.복지부는 "의료계 압력에 의한 정책 수정은 없다"고 강조했다. 이는 곧 이 대통령의 정책 추진 성향과 일치한다. 이번 국면에서는 전공의, 의대생 이탈에 따른 사후 구제나 특례는 기대조차 할 수 없다는 인식이 팽배하다.과거 전공의 복귀를 유도하기 위해 내놓았던 각종 완화 조치가 오히려 정부가 의료계에 끌려가는 빌미를 제공했다는 비판을 되풀이하지 않겠다는 분석이다. 정책 반대를 '조율 대상'이 아닌 '감내해야 할 비용'으로 보는 원칙이 의료계의 단체 행동을 주저하게 만드는 결정적 요인이 되고 있다.의료계 내부에서는 지난 의대증원 사태 당시 전공의와 의대생들을 사실상 ‘총알받이’로 내세웠다는 자성론이 지배적이다. 특혜는 있었으나 유급과 수련 중단이라는 실질적 피해를 본 젊은의사들은 이제 "더 이상 선배들을 대신해 우리의 미래를 던지지 않겠다"는 반응을 보이고 있다.모 개원가 원장은 "김택우 의협 집행부가 실제 총파업을 진두지휘할 여력이 되지 못한다는 의견이 지배적"이라며 "전공의와 학생들의 신뢰를 얻지 못한 상태에서 내놓는 투쟁 선언이 현장에서 힘을 발휘하기 어렵다"고 밝혔다.회원 투표를 통해 파업을 결정한다는 것이 의협의 계획이나 현실적으로 전공의와 의대생들이 재차 집단행동을 하며 거리로 나설 동력은 크게 약화됐다는 평가다. 개원가나 교수진들 역시 후배들을 대신해 전면에 나서거나 전면적인 파업을 결행하기에는 현실적인 제약이 따른다."선배들이 먼저 병원 문을 닫고 거리로 나선다면 우리도 뒤따르겠다"는 젊은 의사들의 싸늘한 요구에 경영상의 타격과 환자 유기라는 사회적 비난을 무릅써야 하는 기성세대들이 선뜻 응답하기 어려운 처지다.투쟁의 '심장'이었던 전공의들의 냉소와 '허리'인 교수진의 고립은 김택우 집행부가 꺼내든 총력 대응 카드를 무력화시키는 결정적 요인으로 작동한다.◆ 500명대 증원, 파국 피할 '최후의 보루' 될까정부가 고심 중인 500~700명대 증원은 보정심이 검토한 의사 수급 모형과 의대 교육 여건을 종합적으로 고려한 결과다. 보정심은 2037년 부족 인력 규모를 4200여 명 수준으로 압축하고 공공의대 등 신설 의대 몫(600명)을 제외한 뒤 대학별 교육 가능 범위를 최종 변수로 뒀다.이 과정에서 500명대 증원은 의료계로서도 거부하기 힘든 '협상의 여지'를 남긴 숫자다. 의료계 일각에선 이 수치도 거부하고 있지만 환자 및 시민단체 측은 이 수치가 의사 눈치보기에 따른 결과 값이라고 비판하고 있다.어떤 시나리오든 증원 수치에 대한 과학적 추계가 나오기 힘든 상황에서 보정심을 거쳐 규모를 낮춘 것은 정부도 나름의 성의를 보인 것으로 해석될 수 있다.결국 정부에겐 개혁의 성과를, 의료계에겐 '의료 사망 선고'라는 파국을 피할 수 있는 실질적인 합의점이 도출돼야 한다는 의견에 힘이 실린다. 결국 실리 없는 투쟁보다 500명대 수용을 전제로 인프라 지원을 끌어내는 것이 낫다는 실리론도 부각되고 있다.