한미 정부간 관세 협상 속도 … 재계 '아웃리치' 사활무역협회 중심 車·반도체 등 7개 업종 부회장단 방미5월 윤진식 무협 회장, 대기업들과 '무역사절단' 계획최태원 대한상의 회장, 류진 한경협 회장 등도 미국행삼성·SK·현대차 등 개별기업 대미 접촉 강화 총력전

-

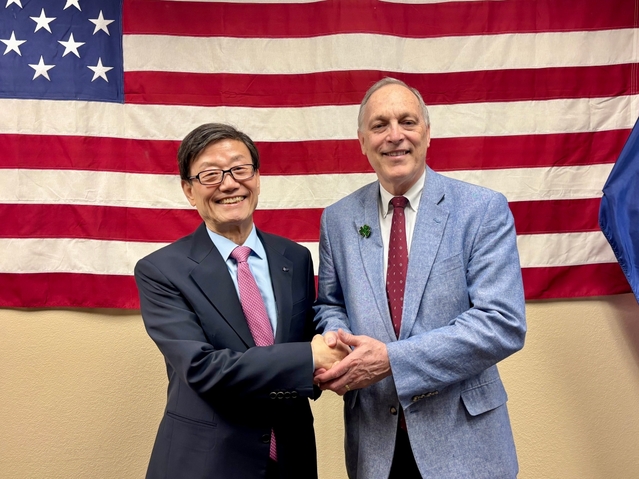

- ▲ 지난달 17일(현지시간) 미국 애리조나에서 윤진식 한국무역협회 회장과 앤디 빅스 애리조나 연방 하원의원이 면담을 마치고 기념사진을 촬영하고 있다.ⓒ한국무역협회

한미 정부 간 관세 협상이 속도를 내면서 최태원 대한상공회의소 겸 SK그룹 회장과 윤진식 한국무역협회 회장 등 재계 주요 인사들도 미국을 방문, 아웃리치 활동에 총력을 기울이고 있다.16일 업계에 따르면 한국무역협회(무협)를 중심으로 한국자동차모빌리티산업협회, 한국반도체산업협회 등 업종별 단체 7곳은 방미 부회장단을 꾸려 지난 13일 미국 출장길에 올랐다. 방미단은 오는 17일까지 워싱턴 DC에서 미국 정부, 상하원 의원, 싱크탱크 등을 두루 접촉하고 관세 조치로 한국 기업들이 불이익을 받지 않도록 아웃리치 활동을 벌일 예정이다.이번 방미 부회장단은 다음 달 계획된 윤진식 무협 회장의 방미를 위한 사전작업 격으로도 해석된다. 윤 회장은 오는 5월 주요 대기업이 참여한 무협 회장단과 함께 무역사절단으로 워싱턴 DC를 찾아 상호관세 등에 대한 한국 기업·산업계 입장을 설명할 계획이다. 윤 회장은 불과 지난달에도 우리나라 기업들의 투자와 진출이 활발한 미국 캘리포니아와 애리조나주를 방문해 대미 아웃리치 활동을 펼친 바 있다.국내 산업계를 둘러싼 관세 등 지경학적 소용돌이가 휘몰아치면서 재계 인사들의 보폭도 빨라지는 분위기다. 지난달에는 류진 한국경제인협회(한경협) 회장이 경제 사절단을 꾸려 미국을 찾았으며, 이에 앞서 2월에는 최태원 대한상공회의소(대한상의) 회장이 이끈 ‘아웃리치 사절단’이 미국을 다녀온 바 있다.최 회장은 하워드 러트닉 상무장관과의 비공식 면담과 관련해 “당시 러트닉 장관은 취임 선서 전이어서 공식 업무 시작을 안 하고 있었던 상황에도 우리를 만나 사무실에서 45분 동안 미팅을 했다”면서 “우리를 상당히 중요한 상대방이라고 생각했던 것 같다”고 소회를 밝히기도 했다. -

- ▲ 최태원(오른쪽) SK그룹 회장과 샘 올트먼 오픈AI CEO가 지난 2월 오전 서울 중구 더 플라자 호텔에서 회동을 마친 뒤 함께 이동하고 있다.ⓒ뉴시스

삼성전자와 현대차그룹 등 개별 기업도 대미 접촉면을 넓히고 있다.현대차그룹은 전날 드류 퍼거슨 전 미국 연방 하원의원을 내달 1일부터 HMG 워싱턴사무소 신임 소장에 선임한다고 밝혔다. 퍼거슨 신임 소장은 현대차그룹과 미국 정부 및 의회 간의 소통을 총괄하는 역할을 맡는다. 그는 공화당 소속으로 조지아주에서 4선 연방 하원의원을 지낸 인물로, 도널드 트럼프 전 대통령 행정부의 정책 전반에 대한 이해도가 높은 것으로 알려져 있다.삼성전자는 수지 와일스 백악관 비서실장 딸이 근무하고 있는 ‘콘티넨털 스트래티지’를 로비스트로 선임했다. 와일스 비서실장은 트럼프 백악관의 실세라 평가받는 인물이다. 작년 말에는 해외대관 조직 글로벌퍼블릭어페어스(GPA) 팀을 실단위로 승격하고 외교부 출신인 김원경 부사장을 사장으로 승진시켰다.SK그룹도 북미 대관 콘트롤타워인 ‘SK아메리카스’를 신설하고 초대 대표직에 그룹 미주대외협력 총괄을 맡아온 유정준 부회장을 임명했다. LG그룹은 지난달 대미 통상 대응을 강화하고자 제현정 무협 워싱턴지부장을 영입, 미국 대관 조직인 ‘LG 워싱턴 오피스’를 맡기기로 했다. 그는 무협에서 통상지원단 단장을 지낸 통상 분야 전문가로 알려진다.재계 관계자는 “도널드 트럼프 미국 대통령이 각국 맞춤형 상호관세 부과를 90일 유예하고 양자 협상을 통한 타협 가능성을 내비치며 재계의 움직임이 더욱 바빠질 것”이라면서 “불확실성이 커지면서 네트워크가 넓은 현지 통상 전문가를 영입하려는 움직임도 더욱 늘어날 것”이라 전했다.